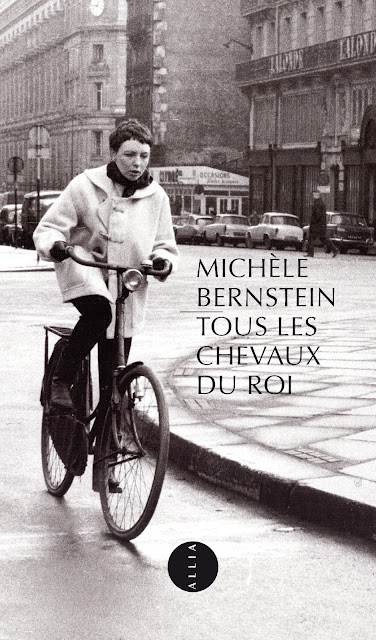

Les Chevaux du roi de Michèle Bernstein. Fort beau titre en écho avec la chanson ancienne, reprise jusqu’à nos jours, « Aux marches du palais » (chantée par Cora Vaucaire, Piaf ou Montand et qui aurait pu figurer dans un film de Carné). En plus de souligner le jeu stratégique des amours libertines (on a voulu rapprocher le livre de Laclos, mais cela semble très exagéré). Fort bon roman, du reste, où tout le monde se retrouvera. Car qui ira le lire, sinon des gens assez instruits pour connaître son existence et son autrice, assez favorables a priori à elle et son compagnon, Guy Debord, et donc assez semblables dans leur vie et leur milieu ? On regrettera alors que Michèle Bernstein n’ait publié que deux romans en deux ans : Les Chevaux du roi paraissent en 1960, La Nuit en 1961. Elle n’a ensuite tenu qu’une chronique littéraire dans Libération à partir de 1982, ce qui a dû faire enrager son premier mari (elle épousera en seconde noce Ralph Rumney, un situationniste anglais, qui venait de divorcer de la fille de Peggy Guggenheim…, et qui épousera Florence Tacou, éditrice des Cahiers de L’Herne : même avec Bernstein et Debord nous tombons dans l’« héritage », la cooptation et le people…). Romans écrits donc à moins de trente ans, qui sont un peu plus que des jeux littéraires. L’esprit et la lettre situationnistes, telle qu’ils s’expriment à travers ce couple alors intellectuellement indissociable, transparaissent à tout instant. Déjà dans le détournement de ces romans d’une jeunesse bourgeoise, blasée et décadente, où le mauvais esprit s’étale en axiomes plus ou moins ciselés (« Quelle tare, avoir de l’énergie ! »), mais plus encore par les activités des personnages : boire, se lever tard, aimer librement, marcher beaucoup, fréquenter les milieux artistiques parisiens en cherchant à y déceler ce qu’il y a de plus dissident (Debord finira tout de même par comprendre que rien n’y peut être dissident), parler jusqu’à tomber d’avoir trop bu. À l’aube. Françoise Sagan, plus que de modèle à détourner, sert de prétexte : même si Bernstein a voulu limiter le plus possible son intrigue à un farniente amoureux, elle n’a pas pu s’empêcher, à la fois de citer les répliques cultes de Debord (« Il pense les choses qui sont derrière les choses », « De quoi t’occupes-tu au juste ? De la réification », etc.), et de mentionner les activités situationnistes (le scandale dans un musée hollandais). Même quand un personnage secondaire (Bertrand) cite un livre, c’est encore une référence qui accompagnera Debord jusqu’au bout : Balthazar Gracian. Les exergues sont un vrai petit bréviaire des références debordiennes – ou plutôt faudrait-il écrire debordo-bernstiennes : Cardinal de Retz, Lénine, Racine (pensons au dernier Debord qui professe le retour au classicisme le plus austère comme seule issue à une société du spectacle qui nous alimente de sucreries culturelles). Tout est là. Jusqu’aux défauts de l’arrogance (la fin pourrait paraître ambiguë, mais elle ne l’est évidemment pas), d’une fascination des paillettes du monde artistique le plus en vue qui se maquille en mépris. On se projette aisément, avec quelques transcriptions, dans la galerie des anthropométries d’Yves Klein où Georges Mathieu lui donne la réplique sur la grande question de l’Art. Mais au-delà de tout cela qui est peut-être connu, ce n’est pas tant le rapport à Sagan qui frappe, que celui à Beauvoir. Dans les mémoires, mais aussi dans L’Invitée. Le trio formé avec Carole rappelle celui de Sartre, Beauvoir et Olga. La position de la femme est aussi très similaire dans les deux cas : Beauvoir et Bernstein relatent, brillamment, par le truchement d’un récit, leurs jeux relationnels avec leur compagnon. Deux femmes qui ont été rejetées dans l’ombre, et si Beauvoir, par l’actualité éditoriale (mais aussi thématique, avec les féministes du genre), tend à prendre aujourd’hui plus d’importance que Sartre, Bernstein, elle, est restée en retrait. Deux courts récits – et quelques chroniques (mais combien ? Sur quoi?), ne lui conféreront jamais l’éclat que lui prêtait par exemple Rumney qui en fait une influence majeure pour Debord, ce qui n’est pas douteux. Même dans la fiction, on peut la trouver un peu trop soumise aux caprices et aux volontés de son mari. « Mari »… car il faut rappeler que si Beauvoir et Sartre ne se sont jamais mariés (alors même que cela aurait pu les aider dans leur jeunesse professorale, comme le relate Beauvoir), Debord n’a pas reculé devant, pas un, mais deux mariages, et s’il était très jeune pour le premier, c’était un homme mûr pour le second (il faudra revenir un jour sur Alice Becker-Ho). Drôle d’intransigeance. On pourrait continuer à comparer fructueusement les œuvres et les situations de Beauvoir et de Bernstein : l’âge auquel elles ont publié leur roman, l’insouciance de l’avant-guerre pour Beauvoir, celle des Trente glorieuses pour Bernstein, leur style (il est cependant probable que Bernstein ait eu connaissance du livre de Beauvoir, et qu’elle s’en soit inspirée pour son propre roman). Et si on découvre dans Tous les chevaux du roi une romancière de talent, on y découvre aussi, en ombre chinoise, un Debord jeune, humain, et même trop humain. Tout en se gardant bien, bien sûr, de juger qui que ce soit à travers une fiction qui reste une fiction. Car si Debord et ses amis sont critiquables, laissons à Apostolidès le soin de régler des comptes personnels, et à Schiffler (qui rappelle, d’un certain point de vue, le pauvre Hector Hobalk s’attaquant à Andy Warhol) celui d’écrire le plus insipide, le plus superficiel, et donc le plus mauvais des pamphlets contre Debord (mais pouvait-on attendre davantage d’un bourgeois capable d’intituler son premier livre Métaphysique du frimeur?). Et si Régis Debray s’y est mieux pris (http://regisdebray.com/pages/pdf/debord.pdf), il ne faut tout de même pas oublier ce qu’apporte Debord aujourd’hui non seulement à la compréhension d’une société complexe, mais aussi aux possibilités de mieux vivre dans cette société.