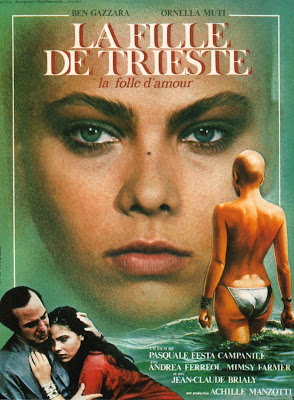

Une

tragédie

Ce

film de Pasquale Festa

Campanile, sorti en 1982,

est méconnu – et souvent

déprécié. Pourtant, outre

qu’il est très bon, que

le titre est très beau, il

réunit deux acteurs célèbres,

Ben Gazzara et Ornella Muti.

Y apparaissent également le grand Jean-Claude Brialy dans le rôle

du psychiatre éclairé, Mismy Farmer, Andréa Ferréol ou

encore William Berger.

Seule

la musique, peut-être, a mal vieilli, comme

on dit – mais il faut

l’accepter et dépasser ce qui dans notre goût dépend seulement des

modes actuelles. De plus, cette musique offre en début de film une

légèreté qui, de manière

peut-être voulue, contraste avec ce qui se révèle peu à peu.

Car

ce film est

un drame, – et

même une tragédie. En effet, ce qui se joue n’est pas le seul fait

de la volonté humaine, ce

n’est pas une construction dramatique autour d’une situation

circonstancielle dû à une

organisation ou à des décisions :

ce qui déclenche et fait tenir l’action jusqu’à une fin qui n’est

pas une résolution, c’est l’instinct. L’instinct en

tant qu’amour et en

tant que folie.

On

comprendra alors, même sans l’avoir vu, combien Ornella Muti

est brillante dans ce rôle.

Deux ans auparavant, en 1981, elle incarnait Cass dans l’adaptation

du recueil de nouvelles de Bukowski par Marco Ferreri, Conte

de la folie ordinaire

(le film adopte le singulier pour « conte », tandis que

le recueil bien sûr utilise le pluriel). L’année suivante,

en 1982,

elle apparaissait déjà dans un film de Festa Campanile, Nessuno

è perfetto,

où elle interprétait

(on taxe trop rapidement ce réalisateur de conservatisme) un

transexuel. Dans le rôle de Nicole, elle atteint sans doute un

sommet de l’incarnation cinématographique : beauté à la fois

époustouflante et fêlée, présence enfantine, trouble et

psychopathique,

érotisme à fleur de peau et maladif, plasticité et laisser-aller

le

plus prosaïque.

Cette série de contrastes confine

au

paradoxe, en tout cas évolue

en une

aporie impossible à dépasser. Ainsi, l’amour le plus fou, le plus

passionné, le plus vrai, dont on suit toute l’évolution, lentement,

attentivement, clairement, finit

par se mêler à la folie qui ne

peut être contrainte

ou canalisée

par les personnages – l’amant, les amies, le psychiatre. Cette

folie est

une force qui dépasse l’entendement et les facultés humaines, une

force qui est semblable, si on veut, à l’hybris

d’Œdipe, ou à

la passion de Phèdre. Nicole s’apparenterait à la figure de

Médée,

et à l’ancestrale créature qu’est la

Méduse (cette

fascination qu’elle exerce est sans limite).

C’est la folie, quoiqu’il en soit, qui fait de ce drame une tragédie.

L‘autre

de la folie

Cette

folie n’est pas seulement une folie psychiatrique, une

psychose, une forme de schizophrénie : c’est une folie qui met

en désordre le monde ordonné (l’image du désordre de la chambre

n’est pas seulement un laisser-aller). Comme le dit Valéry, « deux

choses menacent le monde : l’ordre et le désordre ».

C’est en ce sens qu’il faut entendre le désordre de la folie de

Nicole. Elle ne peut pas accepter l’ordre du monde qui la rendrait,

dit-elle, « invisible » : dans le

désordre, c’est-à-dire dans la différence,

elle expérimente immédiatement son être-au-monde le plus pur. Le

plus pur, puisque

cette expérimentation n’a pas d’objet, et n’a pas d’autre objectif

que de persévérer.

La folie de Nicole est un « étant »-au-monde, une

immanence,

et

selon le mot de Bataille, elle est souveraine.

Évidemment

cela ne va pas sans problème, et la conscience sociale de

Nicole aspire

à la tranquillité, à une vie simple et normale (Paris apparaît

comme cette ville de l’ordre). Dans

ces moments de calme, de paix, Nicole cherche à

se faire accepter par les autres.

La

différence devient alors différance

derridienne, puisqu’il s’agit pour Nicole, à la fois de différer

(elle

remet toujours à plus tard, le temps de guérir)

et d’être différente (de ne pas sombrer dans l’invisibilité du

semblable ni

dans la folie).

Limites

de la psychiatrie

Ainsi,

c‘est

aussi, peut-être à contre-cœur, voire

même contre la propre volonté du réalisateur (qui est aussi

l’écrivain du roman qu’il adapte lui-même), le

témoignage de

l’échec – au

moins partiel – du

courant « anti-psychiatrique » de l’Ospedale psichiatrico

provinciale, qui se situait dans le parc San Giovanni à Trieste.

Ce

parc conserve, en plus d’au

moins un bâtiment d’où

les patients peuvent librement sortir et rentrer (et fréquenter

notamment le café – Il

Posto delle fragole –

tout proche de la chapelle),

une si belle et si étrange atmosphère, qui

fait de Trieste cette ville bleue sombre et verte si particulière.

Les

habitants désignent souvent ce

parc comme

le lieu de

l’« ex-OPP ».

Il

y aurait beaucoup à dire sur cet hôpital d’avant-garde, mais qu’on

s’en tienne ici à ce qui fait que le film ne pouvait pas avoir lieu

ailleurs qu’à Trieste : les malades de l’OPP avait la

possibilité de sortir et rentrer quand ils le désiraient,

c’est-à-dire qu’ils étaient libres et pouvaient « descendre »

en ville, ce qui n’est pas qu’une image puisque le parc surplombe

Trieste. Cet élément viendra expliquer des

détails scénaristiques du film qui pourraient paraître farfelus ou

illogiques

(le fait par

exemple

que le psychiatre ne retienne

pas Nicole alors qu’elle est en crise). Ce

qui est dit, en tout cas, est que la folie (une certaine folie)

dépasse nécessairement la portée humaine.

Un

film sur Trieste

Ainsi,

Trieste est le troisième personnage principal de ce film, même si

le nom de la ville n’est

présent que dans le titre. S’il

n’est jamais prononcé, c’est aussi sans doute parce qu’il appartient

à cette folie qui ne dit pas son nom (Brialy explique à Gazzara :

« Ce qu’elle a ? Dépression, névrose, schizophrénie, à

quoi cela servirait-il de donner un nom à ce qui fait que Nicole est

comme elle est ? »). La ville ne se dit pas, mais elle se

voit ; elle ne se dit pas mais elle se parcourt.

Dino cherche Nicole qui a disparu, c’est

un jeu de piste et un labyrinthe.

Nicole est Trieste. Dino

l’esquisse mais elle s’esquive (elle se rase les cheveux). Ville

liée à la folie, celle de Charlotte de Belgique (l’épouse de

Maximilien qui fit construire le château de Miramare – on dit que

les deux s’étaient choisis et qu’ils s’aimaient vraiment, ce qui est

rare à l’époque, et d’autant plus dans ce milieu) ; folie

d’Emilia dans Senilità ;

fous de San Giovanni. Pourquoi la ville est-elle si liée à la

folie ? Est-ce la bora (« le vent de la montagne me rendra

fou », chantait Brassens) ? Est-ce le flou identitaire ?

La Ragazza di Trieste

contribue au

mythe et à la

réalité de Trieste comme

ville qui, contrairement à ce qui se dit avec complaisance, n’est

pas morte en 1918. Ville qui

échappe aux définitions de l’Histoire (les nations, les frontières,

les activités), qui échappe à l’ordre, et dont le désordre est la

fascination et le déséquilibre.