On ne pense pas les « peintures » de Manac’h, on s’y cogne, ou on s’y plaque… Violemment, ou par une lente dissolution à l’acide de ce qu’on appelle le « moi ». Ce petit « moi » clos qu’on veut à tout prix reconstituer, unifier, et bichonner.

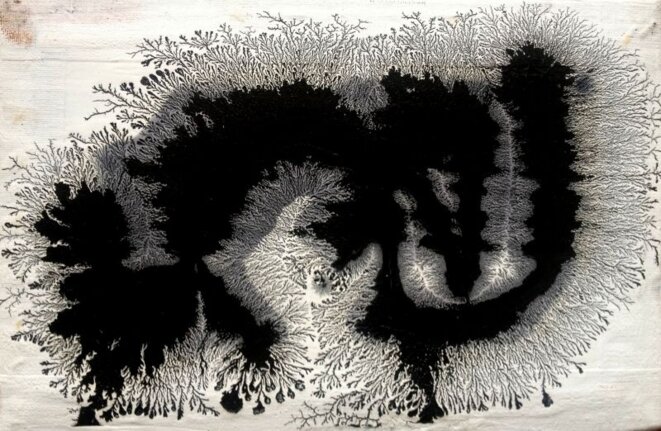

Les plaques de Manac’h, c’est ce moi vitriolé. Ce moi devenu surface : c’est enfin la peau (Valéry : « ce qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau », Idée fixe), mais une peau de zinc, de cuivre, de métal.

Comme dans Tetsuo de Shinya Tsukamoto ou Crash de Cronenberg (on retrouve chez Manac’h le choc, l’accident), les objets sont des prolongations de nous, ce sont aussi des extensions de nos corps, de la matière de nos corps – gaz indurés, méthane, carbone, poisons, fluides, et la gamme des acides pour couleurs et sons. La fermentation crée une tension, une intensité vers ces choses, et cette tension, cette intensité, on peut les appeler désir.

Le désir, desiderare, c’est étymologiquement le désastre, c’est se détourner des finalités, du but, de l’utile. Le désir, c’est l’altérité, c’est l’autre ; et l’altération, c’est le processus de changement en autre chose. Comme le dit Bataille, l’altération est à la base de toute création (1) : la matière est là – qu’elle soit même juste de la pensée – et c’est cette matière que l’on transforme pour créer.

Les plaques de Manac’h, c’est notre désir contre le social, l’organisé, l’humain, c’est notre désir du tout autre, c’est-à-dire de l’inhumain, ce qui est à l’intérieur de lui, antérieur à lui, antérieur même à l’animal que nous sommes encore : la matière.

Ces plaques sont des zones d’expérimentation des matières par elles-mêmes. La pensée n’y raisonne pas, elle s’y dilue, coule par trainées, s’agrège en pigments (les sérigraphies sont éclatantes de couleurs), se stratifie à la manière des plaques tectoniques ou des couches terrestres (certaines sont intitulées « paysages »). Zones de saturation par tâches, torsions, coulées, projections, c’est le jeu des variations, l’infini des possibilités qui rendent ces plaques si entêtantes, obsessionnelles.

Ces plaques laminées repassent encore par la machine déréglée qu’est Manac’h.

Mais elles ne sont pas finies – ni achèvement ni finalité : ces plaques intègrent l’altération du temps. Pas de commencement, pas de fin. Pas de téléologie, pas d’histoire. Pas de narration ni d’identité : une plaque de Manac’h ne fera jamais partie du pratimoine, elle est une négation de ces devoirs de mémoire qu’on nous impose, puisqu’elles continueront à se pervertir, à se transformer, à s’altérer, à être toujours autre. Pas de profondeur (pas de métaphysique) : tout vient se plaquer sur la surface, tout se passe sur cette surface.

Nous avons parlé de variations d’intensité, saturations, accidents : les plaques de Manac’h font du bruit. (Lui-même se définit comme « plasticien bruitiste » et travaille sur des partitions). Le processus temporel de ces surfaces s’identifie aux larsen, à tout ce qui n’est pas la pensée rationnelle qui nous oblige.

Loin du « bruit qui pense », ces bruits-là détraquent enfin la pensée.

Note

1. L’art primitif, L’art primitif, article de Documents, repris dans les Œuvres Complètes I, Gallimard, p.247.