Babeuf et la conjuration des Egaux, Maurice Dommanget (dans la lignée de Furet et Richet – et pour compléter cette lecture en attendant de s’attaquer à Eric Hazan). Chez Spartacus, maison d’édition qui a publié du même auteur des livres qui, davantage que celui-là, attisent la curiosité – surtout 1793, les Enragés contre la vie chère, le curés rouges, Jacques Roux, Pierre Dolivier de 1948 (titre terriblement actuel!) – mais qui semblent difficiles à dégoter. Le Babeuf a été récupéré lors d’un « désherbage » en bibliothèque (on jette vraiment tout et n’importe quoi en bibliothèque, et vu le niveau de l’Éducation nationale, les temps à venir ne s’annoncent pas plus éclairés). Mais Dommanget d’abord. Sa bonne tête, sa mâchoire carrée de syndicaliste révolutionnaire, sa vitalité, assurément, entre ses activités politiques et sa curiosité intellectuelle. Fils de boucher, ce sont ses publications sur l’histoire de son canton (Neuilly-Saint-Front) pendant la Révolution qui le font remarquer d’Albert Mathiez sous la direction duquel il obtient un DES. Instituteur, il milite avec sa femme dans des fédérations de l’Éducation, attentif toujours à faire primer l’indépendance sur les logiques politiciennes et idéologiques. Anti-stalinien de 1929 (il quitte alors le PCF), il sera destitué par Vichy en 1939. Bon gars somme toute. Finit par se consacrer à l’Histoire. Meslier, Blanqui, Eugène Pottier, Sylvain Maréchal, Eugène Varlin, voilà quelques noms, plus ou moins illustres, qui mériteraient qu’on republie Dommanget. On ne souligne jamais assez le rôle nauséabond des éditeurs et des libraires : loin de promouvoir des ouvrages qui gagneraient à être connus, ils répondent à la logique marchande afin de survivre. Ceux, du reste, qui ne s’y soumettent pas font infailliblement faillite. On entend souvent leurs lamentations, mais qui sème le vent récolte la tempête. Babeuf maintenant. Du Directoire que tout le monde méconnaît, peut-être la figure la plus connue (après celle, bien sûr, de Bonaparte). Deux choses donc, seulement. D’abord sa capacité d’évolution : d’administrateur « léger », comme le décrivent Furet et Richet, qui le mène à la prison à une pensée rigoureuse de la politique agricole ; d’anti-Robespierriste quand tout le monde est robespierriste, à robespierriste (dans un premier « front de gauche », pourrait-on dire, qui réconcilie post-mortem les héritiers de Marat, Danton, Hébert et Robespierre) quand tout le monde est devenu anti-robespierriste. Ensuite, ce qu’on pourrait appeler son « syndrome des Empereurs romains » : manifestement il ne pouvait pas finir autrement que mal, c’est-à-dire guillotiné (alors même que sous le Directoire, on répugnait à ce genre de spectacle et que l’hypocrisie bourgeoise préférait le bannissement et la mort lente dans ce qui seront les bagnes de la IIIe République – d’une bourgeoisie l’autre), mais il s’entêta. À noter cependant que dans cette conjuration, seuls deux conjurés furent décapités. Babeuf et Darthé (même Buonarotti fut épargné!). Ce qui fait dire à Furet et Richet, ceci couplé à d’autres données, que le péril babouviste n’en était pas vraiment un, mais qu’il a été instrumentalisé par le Directoire. Ce qui prouve surtout que la Révolution française a été une révolution fondamentalement bourgeoise, un (premier) séisme d’adéquation entre un état des choses financières et un état des choses politiques.

Catégorie : Uncategorized

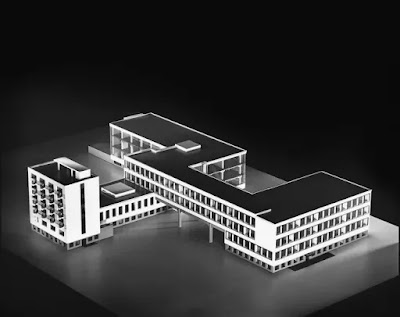

Walter Gropius, le Bauhaus de Dessau

Le Bauhaus de Dessau par Walter Gropius. Film documentaire sur l’architecture (Arte/rmn). Beau petit film d’une demi-heure qui nous fait voir l’architecture de la mythique école et nous permet de circuler dedans et autour. Avec le recul historique, le Bauhaus ne peut se présenter que d’une manière distordue, comme un bâton rompu par la surface de l’eau, qu’il est difficile de rétablir. Puisque Walter Gropius, par ce bâtiment, a cherché à concilier art et quotidien en s’appuyant sur l’industrie, et que ce premier geste ne peut apparaître aujourd’hui que selon des contradictions irréconciliables. Difficile de s’empêcher, en effet, de juger politiquement les différents principes du Bauhaus. D’un côté, l’art ramené au quotidien, qui est une idée saine (les Arts & Crafts de Ruskin, et surtout de William Morris, avaient la même exigence et, par leur refus catégorique de l’industrie au profit de l’artisanat ont aujourd’hui le vent en poupe – Anselm Jappe comme Annie Le Brun en parlent…). De l’autre, l’inspiration puisée chez les industriels, jusqu’à l’admiration de Gropius pour Henry Ford (à qui il empruntera la terrible dissociation laborieuse dans la construction du bâtiment de Dessau qui devait tenir – et a tenu – des délais très stricts) qui, on le sait, inspira aussi les camps de concentration nazis. Gropius, par ailleurs, finit sa carrière dans ces États-Unis qu’il admirait tant. Or, c’est bien ce double mouvement qui crée un dissonance aiguë : ce qui a été un geste d’émancipation par rapport au passé (ramener l’art au quotidien, tenter de le rendre accessible à tous – ce qui, finalement, n’a jamais été vraiment le cas) est aussi un geste d’accompagnement de ce qui fait souffrir les humains, des usines à Dachau, d’Auschwitz aux noyés de la mer méditerranée, bref de ce qui déshumanise les rapports humains. Sans doute était-ce de croire à la potentialité émancipatrice de l’automatisation des tâches, de la rationalisation fragmentarisante des gestes productifs qui est l’erreur principale de Walter Gropius, et du Bauhaus, comme elle le sera chez le Corbusier et toute l’architecture internationale. Mais il y sans doute autre chose, encore, de plus profond : Walter Gropius était empreint des idées qui ont conduit au génocide des Juifs (dont, par ailleurs, il est). Car n’est-ce pas cette rationalisation à outrance, transcendante par rapport au désordre inhérent de l’humanité qui a permis tant de morts en si peu de temps ? N’est-ce pas l’affirmation de la primauté de la raison pure sur le sentiment, qui va de pair avec la croyance en un progrès sans fin, qui ont fait et font encore le malheur et les drames de nos siècles ? Vouloir faire passer la société et ses individus au tamis de la mise en ordre ? L’encadrement ? La marche forcée ? Cette négation de l’antisociabilité de l’humain se décline de manière très concrète dans l’architecture du Bauhaus (rien ne manifeste mieux les idées d’une époque que son architecture). Au Bauhaus, tout doit se voir : pas d’intimité, pas de lieu de retrait. Le bureau du directeur (Gropius lui-même) est au centre et permet, d’un coup d’œil, d’embrasser tous les espaces de l’école (cette absence d’intimité est évoquée très ingénieusement par le documentaire). Nous sommes dans le panoptique. La concrétisation d’un système de surveillance d’une société disciplinaire. Il serait inexact de condamner tout le Bauhaus à cause de cela : Walter Gropius n’était pas seul (et il serait tout aussi outré de condamner tout Walter Gropius pour cette idée condamnable) et certains des professeurs n’appréciaient guère cet aspect de l’école. Le documentaire évoque Paul Klee, mal à l’aise dans son atelier (à quelques centaines de mètres de l’école), et Kandinsky faisant peindre les grands ensembles vitrés de sa demeure qu’il trouvait trop exposée aux passants… Ces aspects du Bauhaus ont donné ce qu’il a de plus triste dans notre « système des objets » (étudié avec précision par Jean Baudrillard dans un livre qui porte ce titre). Il est presque cocasse de constater combien l’enseigne Ikea est l’héritière du Bauhaus : design, ergonomie, coûts bas. On condamnerait déjà le Bauhaus pour cela : car si Ikea offre des solutions peu coûteuses, et, pour tout dire, astucieuses et intelligentes, en terme d’aménagement, de meubles, d’art appliqué et de coût (ce qui avait été fatal aux Arts & Crafts artisanaux), c’est au prix de l’exploitation, à l’échelle mondiale, de femmes, d’hommes et même d’enfants… L’ignorer et le niais est assez salaud. Mais le Bauhaus pourrait offrir autre chose : un savoir-faire populaire, la diffusion des techniques auprès du quidam afin de l’encourager, quel que soit son milieu social et sa culture, à penser et s’approprier davantage encore qu’il ne le fait (car il le fait) son quotidien, les objets et l’environnement qui l’entourent. Mais cela demanderait un abandon de la marchandise, et de l’impératif de production qui règne comme un roi d’Ancien Régime sur nos sociétés actuelles.

Reliefs d’une consommation culturelle (cinématographique), le 22 décembre 2018

Pi de Darren Aronofsky. Sans doute l’exaltation, puissante longtemps, s’est éventée, depuis la première fois (non pas tout de suite à la sortie du film en 1998, mais un ou deux ans plus tard), jusqu’à cet article publié en 2013 (rédigé 7 ou 8 ans plus tôt) dans la revue Ligne de fuite (http://www.lignes-de-fuite.net/article.php3?id_article=190), mais en aucun l’admiration pour ce film sublime, efficace dans sa narration, dans son rythme et sa musique, dans la surexposition de l’image (un des plus beaux noir et blanc du cinéma), dans son intelligence.

Été japonais : double suicide de Nagasi Oshima (1967). Au-delà du Pink cinema, appartient à cette vague internationale de films des années 60 sur le thème de la révolution traité par une pure rhétorique cinématographique. Comme Prima della revoluzione de Bertolucci (1964), La Chinoise de Godard (1967), le Voyage à Niklashausen de Fassbinder (1970). En l’occurrence me plaît bien moins que Sex Jack de Woji Wakamatsu (1970) qui est une pure merveille. Par ses moyens de production proprement industriels (et fondamentalement capitalistes, de la même manière que chacun de nous naît de la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovocyte), le cinéma est condamné à échouer dans l’agitation révolutionnaire. Même les expériences-limite de Debord (et avant lui d’Isidore Isou) sont voués à l’échec : c’est l’ennui. On ne peut pas faire éclater le cadre de l’intérieur. En cinéma, et sans doute en politique. Double aveuglement de la situation cinématographique.

À cause de cette réplique modifiée de la Bête (quand Jeanne-Marie Leprince de Beaumont écrit : « Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant. — Non, répondit la Bête, il n’y a ici de maîtresse que vous. » et que Jean Marais, lui, répond : « Non, il n’y a ici de maître que vous. »), j’ai regardé de nouveau l’adaptation de Cocteau (1946). Si Josette Day est splendide (pas Jean Marais), l’ensemble demeure médiocre. Je ne comprends pas l’enthousiasme que suscite Cocteau et je le mets sur le compte de sa célébrité, c’est-à-dire de sa longue et lente ascension parmi les vedettes culturelles de son époque (Proust, Gide, Picasso…). Plus mystérieux encore est l’admiration que lui portent les Situationnistes, et je le mets, cette fois, sur le compte, peu glorieux, de l’arrivisme : c’est grâce à Cocteau qu’ils émergèrent de l’ombre. Du reste, malgré toute leur pureté idéologique, c’est bien à Cannes qu’ils le rencontrèrent ! De Proust à Debord, voilà bien une perspective amusante. Mais ni Orphée ni La Bête et la Bête ne m’apparaissent comme des chefs-d’oeuvre. Bien meilleur Marcel Carné (que les Situationnistes admiraient aussi). Mais leur opposition à la Nouvelle Vague, et à Godard en particulier, aussi intéressante puisse-t-elle apparaître, est largement tributaire d’une concurrence mesquine d’une jeunesse qui cherche à s’afficher, la première, à la Une. Si la rupture n’eut pu qu’advenir, il n’y a même pas eu l’étape du rapprochement. C’est le côté antipathique de Debord : une vanité ridicule dans sa jeunesse.

18 décembre 2018

Une lettre de Flaubert à Maupassant, le 19 février 1880 alors qu’on intente un procès à l’auteur de Au bord de l’eau :

« Quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis : 1e le public, parce que le style le contraint à penser, l’oblige à un travail ; et 2e le gouvernement, parce qu’il sent en vous une force, et que le pouvoir n’aime pas un autre pouvoir. Les gouvernements ont beau changer, monarchie, empire ou république, peu importe ! »

Après les expérimentations du XXe siècle, le XXIe siècle (mais dès les années 80 et 90, en fait, à l’heure du néo-libéralisme triomphant) honore la prose blanche. Parfois avec bonheur (Annie Ernaux), mais le plus souvent avec malheur. Je lis – ou essaie de lire Les Enfants après eux. Ça commence comme un roman du XIXe. Comme une série télévisée. Comme une tarte à la crème : on en pâlit dès les premières lignes : « Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l’aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instants, ce velours se froissait au passage d’une carpe ou d’un brochet. Le garçon renifla. L’air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses Ray-Ban. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n’expliquait pas tout. » Du Maupassant. Même pas. (Maupassant était original alors). Et Proust, Joyce, Woolf, Simon, Duras, Guibert, et tant d’autres ? Le pire n’est pas qu’on écrive ce genre de fadaises (les fadaises peuvent avoir des douceurs indicibles), mais qu’on les récompense du plus prestigieux des prix. Les Goncourt s’en repentiraient, pour sûr.

Mythologie des arbres de Jacques Brosse. Dense. Un peu confus. Le grand Jacques Brosse. Maître zen (dans ma bibliothèque, à lire, L’Univers du zen), élève de Jean Walh, un premier livre (en 1958 – il est mort en 2008) publié préfacé par Bachelard. Le frêne Yggdrasill, pilier du monde. Poséidon, le dieu du frêne, dieu de la terre avant d’être celui des mers. Le chêne : de Zeus violant sa mère Rhéa, épousant Héra (de la même étymologie). Le Robur, et le gui. Les druides. La dryade Egire, de Némi, près de Rome (ai pris une photo d’une statue de Diane autour du lac volcanique sacré). Et le mythe d’Erysichthon, chanté par Ronsard, dans un poème que Brosse cite en partie, que citera entièrement Anselm Jappe dans La Société autophage. Le figuier de Dionysos. Pages superbes. Rappelle (mais en moins brillant, il faut l’avouer, car en moins foisonnant, en moins ouvert) Approches : drogues et ivresses, le dernier ouvrage d’Ernst Jünger, un des plus beaux livres jamais écrits.

Akira, film d’animation de Katsuhiro Ôtomo. La vision sans égale des Japonais. Cherchent à toucher à la source de toute chose, tout en considérant avec attention les technologies les plus contemporaines. Le film date de 1988, mais la vision politique est toujours valable, ce qui est effrayant. Même vision des émeutes, même vision des répressions. Même millénarisme, même militarisme. Même acceptation générale (par la représentation banale qu’on en donne). Le pire n’est pas que rien ne change fondamentalement, mais que cet immobilisme nécessitera très certainement un changement dans la violence. Akira est la vision sans bride de ce changement. Une orgie imaginative. Qui s’inscrit dans une riche tradition, dont on ne connaît que des bribes. Les « images flottantes », bien sûr. Évoque par ailleurs Les Bébés de la consigne automatique de Ryu Murakami, qui date de 1980. Mais aussi Tetsuo, de Shin’ya Tsukamoto, sorti en 1989.

Chatterton de Vigny. Impression de l’avoir déjà lu il y a quinze ou vingt ans. Rappel de ce goût pâteux de pathétisme. D’afféterie sentimentale exagérée. Mais cette sensiblerie, passablement niaise, ne m’agace plus tellement aujourd’hui : il faut passer outre la grossièreté du tableau (comme il faut passer outre toutes les grossièretés) pour tenter d’accéder à ce qui est fondamentalement dépaysant, autre. S’il y a quelque chose autre…

15 décembre 2018

Le Secret des Troubadours et La Clé de Rabelais de Joséphin Péladan. Édition Delphica. Qui demanderaient une plus attentive habitude pour en saisir tout l’intérêt.

Introduction d’Emmanuel Dufour-Kowalski, intéressante quant à l’inscription historique de Péladan.

J’y découvre qu’on a féminisé « peintre » en « peintresse ». Tout est possible, et j’en suis bien heureux. (Une émission de Jean-Noël Jeannenet, avec Bernard Cerquiglini, auteur de Le ministre est enceinte (et aussi de L’Invention de Nithard, qu’il faudra lire), rappelle combien il est idiot de persévérer dans le masculin de mots qui peuvent être féminisés). La morgue d’un Gérard Longuet interpellant une ministre par un « Madame LE ministre » prouve combien des gens comme lui, sénateur, ancien ministre de l’Intérieur, ne devraient pas être là, n’auraient jamais dû arriver à cette place. Si je n’énonce rien de très original, sans doute il n’est pas mauvais de le rappeler, avec une conviction calme.

Ne pas oublier, donc, Louise Abéma (1853-1927) et le cénacle des Oeillet Blancs. (tant de choses à se rappeler, et surtout sur ce sujet auquel il faudra aussi consacrer le temps nécessaire).

Richard Khaïtzine. Un rosicrucien sans doute aussi, mystique professionnel, spécialiste de Raymond Lulle et Albert le Grand. Drôles d’énergumènes. Sans grand intérêt à vrai dire. Me font penser à ces auteurs de la littérature « pop » qui publient des réflexions érudites, mais totalement idiotes, et vides, et pernicieuses même quant aux conséquences sociales (l’industrie culturelle toujours…) qui ont pignon sur rue, qu’on encense, qu’on vend si bien, et qui sont si fiers de leur profondeur de miroir.

Plus sympathiques, les obscurs et les mages du XIXe siècle, Aloysius Bertrand, ou Eliphas Levi qui est l’aïeul d’Olivier Cadiot (m’a-t-il appris quand je le rencontrai à Cambridge lors d’une lecture).

12 décembre 2018

Entrepris la lecture de Il Capitano di lungo corso di Robert Bazlen, acquis cet été à Trieste. Fable à l’italienne, forte. Rappelle Italo Calvino (dont Martin Rueff vient de retraduire la trilogie I nostri antenati – je ne sais pas pourquoi il ne s’est pas attaqué plutôt à Gadda). Roman à l’état de notes. Lecture des lettres éditoriales aussi : dommage que l’édition d’Adelphi n’en présente qu’une sélection. Quelques bonnes intuitions, mais la plupart du temps, il faut bien avouer qu’il est pétri de préjugés. L’ampleur de l’incompréhension de Bataille est toujours aussi saisissante. Ce n’est pas la seule. Doit nous interroger, bien sûr, sur nos propres jugements, mais surtout sur tout jugement.

Lecture des œuvres d’Adam de la Halle (dans le texte le plus possible). Plaisir franc.

L’Histoire des Etrusques de Jean-Marc Irollo. Sur la tablette : la lecture papier serait plus agréable.

L’ère du soupçon de Sarraute. Comme un retour sur les bancs de la fac. Impression à dépasser.

Le début de Putain, assez décevant. Il faudrait pousser, mais rien que le sujet m’horripile. Peut-être faudrait-il mieux rentrer dans l’oeuvre d’Arcan avec Folle ?

La restitution des manuscrits à l’Islande par le Danemark en 1971. De la collection d’Árni Magnússon, le Livre du roi je crois et un codex. Les noms m’échappent.

Sur Michel Foucault et La folie à l’âge classique. Tout devrait être lu de Foucault ; lu et étudié. D’une intelligence infinie. D’une méthode impeccable.

Sur le Japon et son nationalisme. Qu’en ai-je retenu ? Cela m’a juste rappelé le sanctuaire Yasukuni. Vivre au Japon…

Une émission sur l’homme de Néandertal où l’on remet en question, notamment, l’Afrique comme « berceau de l’humanité ». On ne peut que multiplier les conjectures sur l’apparition de l’humain sur Terre, comme sur l’apparition de l’écriture : l’émergence de multiples foyers, et comme une apparition diffuse, simultanée, parallèle au moins, est celle qui plaît le plus, mais elle n’a rien de prouvé, et ne le sera sans doute pas avant longtemps.

Sur Orban, la Hongrie et le nationalisme européen. (Dans l’émission de Christine Ockrent, qu’Hervé Guibert nous apprend avoir été la « chouchou » de Michel Foucault…!). La volonté de transformer l’Europe par l’intérieur, après avoir voulu en sortir. La mise au plus mal de la vision internationaliste qui devrait être redéfinie. Pourquoi si peu de vitalité dans la pensée émancipatrice, alors que les courants fascisants sont si dynamiques ? Le capitalisme, qu’on croyait attaché à la démocratie, est en fait germinalement défini par le totalitarisme, ou le fascisme (ces termes seraient à redéfinir aussi). A noter aussi, cette histoire stupéfiante de Jarosław Kaczyński qui a remplacé son frère jumeau, assassiné semble-t-il par les Russes en 2010 (Lech Kaczyńsk), dirigeant de facto actuellement la Pologne (même s’il n’est pas le président officiel), dans un rapprochement avec les assassins de son frère ! Sur Edgar Poe. Sa vie, la vision induite par Baudelaire qu’on en a. Sur Venise, les Tiepolo père et fils. Sur les Nadar, dont la brouille familiale. Sur Schiele dont les paysages ont inspiré Hundertwasser, ce que je ne m’étais, je crois, jamais formulé (mais j’ai peut-être oublié).

Et puis il y a eu le cours à préparer sur l’art médiéval : Byzance, les Mérovingiens, l’art carolingien, l’art roman, l’art gothique. Pour en finir avec l’idée que le Moyen-Âge est l’âge de l’obscurantisme.

24 novembre 2018

Le Promontoire d’Henri Thomas. Un envoûtement. Un poison lent. Une fascination du lieu précis. La foule indifférenciée, indénombrable des habitants de Lormia, à part quelques noms. Des personnages forts, beaux, profonds. Une écriture fouillante. On voudrait en parler, mais on n’a rien à en dire : il faut le relire – ou simplement le garder par devers soi. Et, à l’occasion, le conseiller.

La Rue est un rêve de Claude Pélieu (Beat Generation). Beau titre. Foisonnant. Cherche la belle image moderne. Cherche à renouveler le geste rimbaldien – son élan. Le Journal-poème a quelque chose d’un peu lassant à cause de l’énumération fade. Malgré les éclairs.

Dix ans d’Action Directe de Jean-Marc Rouillan. C’est la rencontre avec l’activiste au local de la CNT vendredi dernier qui a donné envie de lire son témoignage. Ai commencé hier, repris ce matin. Bonne introduction par Thierry Discepolo. Rhétorique un peu trop marquée par un vocabulaire consacré. Mais qui n’est pas tributaire d’un vocabulaire consacré ? Le propos, qui se veut ostensiblement cohérent, l’est. Pragmatique. Incisif. Bouleversant même. Il y a longtemps sans doute qu’un ouvrage de cette importance n’a pas été publié : un témoignage d’un des principaux acteurs des mouvances radicales des années 70 et 80. Malheureusement le silence qui lui a été imposé (Jean-Marc Rouillan a été renvoyé en prison dans les années 2000 pour une simple interview) a contribué à ce qui était recherché par là : l’étouffement des voix révolutionnaires, au profit de partis et d’organismes de compromission qui, bon gré mal gré, ont entériné un état de choses qui n’aurait pas dû avoir lieu. Certainement ce livre portera ses fruits.

Journal d’un critique d’art désabusé de Michel Ragon. Ce journal commence en 2009. On y rencontre les plus grands noms de l’art contemporain, surtout d’hier. Intérêt scolaire : rappelle des noms oubliés, donne vie à des noms mal connus, nourrit nos connaissances anecdotiques. Mais, pour l’instant (je l’ai commencé hier aussi), rien de saisissant. Réflexions éculées et convenues, aucune conscience socio-politique et « artisticonomique ». Mais peut-être cela va-t-il évoluer.

Meursault, Contre-enquête, de Daoud Kamel. Ai commencé le livre de Daoud Kamel tout à l’heure. Le finirai sans doute dans la journée, ou d’ici mardi. Le premier chapitre un peu confus. Comme une suite de fragments mal cousus. Se concentre beaucoup sur le style de Camus. Le sien, à part dans quelques passages étranges (celui sur la ville lubrique, où une figure de vieille prostituée côtoie une énumération d’arbres – mais Daoud Kamel est passablement salace, qui a publié tout récemment un livre sur Picasso), est assez rebutant. Une oralité maladroite. Peut-être que cette première impression s’estompera au fil du livre. Toutefois, l’idée de réhabiliter « l’Arabe » est bonne. Pédagogiquement.

Lettre à l’amoureuse sur Trieste

à Marion Poulain

On a énormément écrit sur Trieste. Bien plus qu’on ne s’y attendrait. J’ai moi-même déjà écrit un roman, un récit de voyage, un guide, des nouvelles, un recueil de poèmes, plus des anthologies, des articles et diverses traductions ; je suis venu gonfler fatement et grassement la masse déjà considérable des écrits sur cette ville pourtant inconnue du plus grand nombre. Pour les gens cultivés, Trieste sonne vaguement à l’oreille comme la ville de Svevo, celle de Saba (pour les rares amateurs de poésie), celle peut-être où Joyce a erré quelques années en y laissant, disait-il, son foie. Puisqu’on y boit encore plus qu’on y lit. Trieste est plus qu’un mythe littéraire, c’est une ville-littérature. Le grand problème qui s’offre alors à qui veut être introduit à Trieste est de savoir par qui, et comment. Par amour pour toi, j’ai donc décidé de te présenter cette ville hermaphrodite (ni tout à fait femme ni tout à fait homme, et j’aime, contre la règle – tu me pardonneras cette fantaisie –, en parler tantôt au masculin, tantôt au féminin), et de jouer les cicérones, pour toi qui as une intelligence hors du commun, une culture non moins impressionnante, et qui n’a pas encore la chance d’avoir visité Trieste. Oui, car c’est une chance de ne pas connaître cette ville, parce qu’en faire la connaissance est un des bonheurs les plus intenses qu’on puisse vivre, et il faut que tu aies conscience de cela avant de poursuivre : on a si peu l’opportunité, dans la vie, de prendre conscience des choses avant qu’elles apparaissent.

Comme tu es exigeante et dynamique, je ferai tout pour ne pas m’attarder sur les menus détails qui font le plaisir de l’amant, mais l’ennui profond de l’amante. Je tracerai de grandes lignes, l’épure la plus élégante et la plus claire possibles, afin que tu puisses apprécier au mieux le premier séjour que tu y feras.

Il est de Trieste comme des plus grands trésors : il se mérite. La ville ne s’offre pas d’emblée, elle résiste un peu et cède pas à pas. Comme je répugne à comparer l’amour à la guerre, je ne parlerai pas de « conquête amoureuse », je parlerai plus volontiers d’apprivoisement mutuel et de tendresse délicate.

Trieste est une ville de mots. C’est ce qui la préserve sans doute de l’assaut spectaculaire qui pourrit tant d’autres lieux. Quoi qu’on tente pour faire de la littérature une marchandise et un spectacle, le silence et la solitude des livres restreignent vite l’ambition des importuns. Comme les littérateurs sont des bâtards qui se cherchent parmi les morts un héritage, les écrivains français parlent de Trieste à partir de Chateaubriand et de Stendhal, et donc parlent d’abord assez mal de ce paradis. Chateaubriand a eu cette formule fameuse (si cet épithète a une quelconque pertinence pour Trieste) : « J’entrai à Trieste, le 29 [juillet 1806], à midi. Cette ville, régulièrement bâtie, est située sous un assez beau ciel, au pied d’une chaîne de montagnes stériles ; elle ne possède aucun monument. Le dernier souffle de l’Italie vient expirer sur ce rivage où la barbarie commence. » (Itinéraire de Paris à Jérusalem). Ce n’est pas tout à fait vrai qu’il n’y eût aucun monument (Chateauriand n’y est pas vraiment « entré »), mais les plus beaux seront érigés dans le courant cours du XIXe siècle, et surtout à la fin du sicèle, avec l’éclectisme puis l’art plus ou moins nouveau qu’on nomme ici Liberty. Pour ce qui est de cette « chaîne de montagnes stériles », il s’agit du Karst qui exerce sur moi une fascination proche de l’envoûtement. Mais nous en reparlerons. Stendhal, quant à lui, dans son errance italienne, à la recherche d’un poste confortable de fonctionnaire à Milan ou à Rome (le problème, deux siècles plus tard, n’a toujours pas changé), se retrouve quelques mois à Trieste et, après peut-être une rapide exaltation, s’en morfond terriblement : « Hélas Madame, écrit-il à Madame Ancelot le 1er janvier 1831, je meurs d’ennui et de froid… Je touche à la barbarie… Il fait bora deux fois par semaine et grand vent cinq fois. J’appelle grand vent quand on est constamment occupé à tenir son chapeau, et bora quand on a peur de se casser le bras. » Vivre à Trieste l’hiver, à moins d’être grand amateur de sports de montagne, peut s’avérer en effet une torture (cette « bora » souffle jusqu’à plus de 150 km/h). Mieux vaut donc lire sur Trieste ce qu’en a écrit Charles Nodier (qui longtemps habita la proche et belle Ljubljana) dans Jean Sbogar (1818) : tu verras peut-être, dans quelque guide, que sa description n’est pas « réaliste », au sens littéraire du terme, mais elle reste parfaitement juste. Aucun plumitif en quête de reconnaissance, pourtant, ne cite cet écrivain génial et étonnant – et c’est bien dommage. Ce Romantique noir exprime déjà parfaitement la mélancolie des côtes adriatiques et des lagunes. On y sent la mer et sa couleur de métal, la fraîcheur du golfe et ses chaleurs estivales. Car la mélancolie triestine, cette couleur bleue qui te plaît tant, et que tu retrouveras sans doute là-bas, avant de revenir avec la décadence de la ville (celle qui commence à son rattachement à l’Italie), semble inscrite dès ses débuts. « Trieste, mélancolies et paradoxes », ce titre de la préface de Gérard-Georges Lemaire à une anthologie sur Trieste t’a frappé et, je le sais, t’a positivement orientée (il y a déjà de l’orient à Trieste). Toi aussi tu es cela, mélancolies et paradoxes. Mais plus que les auteurs français, ce sont tous les autres qu’il faudrait lire, et en premier lieu, les auteurs triestins. Mon préféré, peut-être, est Scipio Slataper. Il a écrit Il mio Carso, « Mon Karst », que le premier traducteur français avait traduit « Mon frère le Karst ». Petit livre que je ne crains pas de qualifier d’expressionniste serait à lire en italien, truffé de barbarismes et de visions. Puis il y a Boris Pahor, cher à mon cœur, né en 1913 et toujours vivant, qui écrit en slovène et qui gagnerait à être plus connu. Il vit actuellement sur les hauteurs de Barcola, et je suis allé en août dernier chez lui déposer un poème que je lui avais dédié : c’est sa fille qui prit mon enveloppe et je n’ai jamais su s’il l’avait lu ou non. Peut-être ne l’a-t-il pas aimé. Il connut la répression fasciste (terrible envers les Slovènes), puis la déportation nazie à Natzwiller-Struthof (en Alsace), puis à Dachau, Mittelbau-Dora et Bergen-Belsen… Il est passé par Lille, je crois, et a fait sa convalescence en région parisienne. Dans sa jeunesse, je le vois comme un jeune loup de la littérature : élégant, intelligent, talentueux. Un autre écrivain triestin, Fulvio Tomizza (né en Istrie quand l’Istrie était italienne, en 1935), très connu en Italie, en fait l’amant de l’héroïne de Gli sposi di via Rossetti qui s’appelle Daneca Tomažič, je crois, à moins qu’il s’agisse du vrai nom du premier amour de Boris Pahor. C’est sur cette via Rossetti, près du théâtre et d’une des artères majeures de la ville, la via XX settembre (appelée aussi Acquedotto) que mes amis habitent et où nous irons loger. Il y a enfin Kosovel, connu comme le Rimbaud slovène, mort à 24 ans, qui a chanté le Karst dans ses poèmes fulgurants. Et, bien sûr, il y a tous les autres : Saba, Stuparich, Quarantotti-Gambini (dont le nom, n’est-ce pas, est assez comique), ou encore Claudio Magris – que tu connais déjà – et cet auteur sans œuvre qui, mort, a laissé une œuvre sans auteur, symbole d’une littérature moderniste, voire post-moderne (même s’il est mort en 1962), Roberto, dit Bobi Bazlen. Tu n’auras pas grand goût pour lui, je crois, comme je n’en ai pas non plus (il n’a pas compris Georges Bataille, dont il parle très bêtement). Son œuvre consiste à porter des jugements plus ou moins inspirés, plus ou moins hâtifs, sur celles d’autres écrivains en vue de leur éventuelle publication chez Bompiani et Enaudi. Son pouvoir lui confère un charisme qui impressionne les faibles. Mais suspendons nous-même ici notre jugement. Du reste, tous ont glosé – comme je le fais pour toi avec plaisir – sur Trieste. S’il faut lire quelque chose ce sont Le Lettere triestine de Scipio Slataper encore.

Après les poèmes et les fictions, aujourd’hui, ce sont surtout les récits de voyage sur Trieste qui font fureur auprès des amoureux de la ville. Celui de Jan Morris, écrivaine voyageuse géniale (qui fut jadis écrivain, ce qui me plaît particulièrement pour cette ville aux deux sexes), a publié un livre encore indépassé : Trieste and the meaning of nowhere, qui cependant véhicule, dès son titre, une idée qui m’a toujours paru aussi facile que fausse. Mais c’est encore une manière de parler de mélancolie…

La mairie – il municipio – a bien compris l’intérêt économique du mythe littéraire et érige çà et là, comme tu l’apprécieras, des statues à l’effigie des écrivains les plus connus, Joyce, Svevo et Saba (elles sont du sculpteur triestin Nino Spagnoli, mort en 2005), et organise chaque année une semaine de festivités littéraire autour de Joyce pour le Bloomsday. Comme dans les jardins publics d’Italie, celui de Trieste t’offrira une belle collection de têtes de morts, et de quelques mortes aussi.

Un des grands charmes de ce Trieste littéraire, ce sont en fait les cafés. Le plus connu d’entre eux étant le San Marco, via Battisti, flanqué par la synagogue (Trieste, ville libre, a accueilli de nombreux juifs à partir de 1492, et assez de musulmans pour leur donner leur premier cimetière en Europe) et dont on trouve sans doute la meilleure description dans l’ouverture de Microcosmi de Claudio Magris. Depuis peu, le café héberge la librairie qui était en face, et accueille plusieurs fois par semaine des rencontres littéraires. On y boit, sous les ors et les lambris, et sous les fresques de Guido Marussig (qui fut longtemps enfermé à l’OPP, hôpital psychiatrique sur les hauteurs de la ville), parmi les meilleurs spritz de Trieste (et donc sans doute du monde), ou les divers cafés qui ont fait la fortune, jadis, de la ville (je te recommande un capo in B, cappuccino au verre, qui se dit, comme tu sais, « bicchiere »). C’est une hybridation parfaite entre Vienne et l’Italie. Car, je ne l’ai pas encore dit clairement, mais Trieste fut le port de Vienne pendant cent cinquante ans, jusqu’en 1918, et ce qui en a fait un lieu si étonnant.

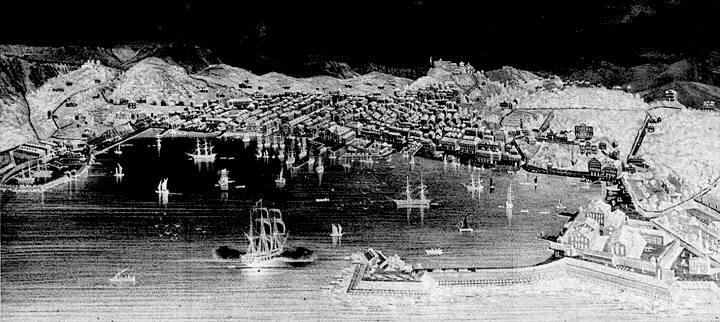

Je te passerai le détail de l’histoire tortueuse de cette cité, appelée dans l’Antiquité Tergeste (qui, peut-être, souligne déjà sa fonction de « marché » et dont l’Italie fasciste a ramené au jour des vestiges çà et là), rivale malheureuse, comme beaucoup d’autres, de Venise qui la brima longtemps, à tel point que la ville s’offrit en 1382 aux Hasbourg, c’est-à-dire à l’empire autrichien. Un tableau de Cesare dell’Acqua, au musée Revoltella (à moins que ce soit au château de Miramare), rappelle cet événement décisif. Cette tutelle ne fut pas très efficace, mais quand Venise eut périclité, c’est Trieste qui devînt le port le plus important de l’Adriatique. Pour y faire affluer les commerçants et les entreprises, Marie-Thérèse d’Autriche (qui était la mère de Marie-Antoinette) puis son fils Joseph II déclarèrent la ville « port franc » (en même temps que Fiume – Rijeka en croate), c’est-à-dire que le transit de marchandises fut exonéré de toute taxe. Tu peux aisément imaginer les conséquences sur son attractivité ! Les marchands de tout le bassin méditerranéen y affluèrent, surtout les Grecs, et avec eux l’argent qui permit à la ville de croître et de s’embellir. Comme port, proche de Venise, Trieste fut toujours de langue italienne (le triestin – que les Triestins m’excuse ce rapprochement qui ne sera pas à leur goût – peut être vu comme une branche du vénitien). L’argent nécessitant l’égalité et la liberté des citoyens (le commerce ne peut se faire qu’entre parties juridiquement égales), les bourgeois triestins commencent à partir de la moitié du XIXe siècle à être sensibles, comme partout ailleurs du reste, aux idées politiques libérales. Avec les difficultés économiques grandissantes liées à la première mondialisation (celle de la deuxième révolution industrielle), avec l’affaiblissement progressif de l’Empire austro-hongrois, et avec l’affirmation toujours plus construite du nationalisme italien, ce qu’on appelle l’irrédentisme est de plus en plus prégnant parmi les bourgeois et les intellectuels de la ville. Une chose, ici, est à préciser, que je n’ai lu encore nulle part : alors que les littérateurs ont plutôt tendance à se tourner vers l’Italie (Florence en particulier, où beaucoup vont étudier puisque Trieste ne possède pas d’université – ce qui est une erreur sans doute de la politique austro-hongroise), les artistes auraient plutôt tendance à se tourner vers Munich et Vienne qui, à cette époque, je ne t’apprends rien, sont des centres beaucoup plus dynamiques pour ce qui est des arts. Ainsi, la littérature devient italienne, tandis que l’art triestin reste « international » (Munich, Vienne, Paris bien sûr, mais aussi, pour les Slovènes de Trieste, Ljubljana). Je pense à Umberto Veruda, que tu aimeras autant que moi je pense, qui apprit plus à Munich et à Paris qu’en Italie. Il était l’ami, comme beaucoup d’autres artistes, d’Italo Svevo, dont le pseudonyme – il est né Ettore Schmidt – rappelle la double ascendance italienne (« Italo ») et teutone (« Svevo » signifiant « souabe »). Du reste, Svevo, qui, s’il écrivait en italien, parlait allemand, était pacifiste, de ce pacifisme qu’on a tort de reléguer aujourd’hui aux oubliettes de la naïveté, et en bon commerçant (il a fondé une entreprise de verrerie, bientôt installée à Venise), n’était pas très sensible aux idées irrédentistes puisqu’il savait que c’était le rattachement à l’Empire austro-hongrois qui faisait la fortune de Trieste, qui, si elle devenait italienne, ne serait plus qu’une marche du pays, comme l’Histoire l’a en effet démontré (le détachement de Trieste avec l’arrière-pays slovène signa la fin de sa prospérité). Tu m’excuseras ces considérations économiques, mais elles sont nécessaires, comme tu le vois, à la compréhension de la ville. Mais ne crois pas une seconde que je me plains de la chute économique de Trieste, bien au contraire.

Quoi qu’il en soit, la ville, austro-hongroise pendant cinq cents ans, en reste marquée dans sa régularité, celle que relève déjà Chateaubriand, même si l’agencement est dû davantage à son essor pendant la mode néo-classique, plus peut-être qu’à un soi-disant esprit autrichien (ce qu’admire Chateaubriand, c’est le plan du Borgo teresiano, qui tire son nom justement de Marie-Thérèse d’Autriche). Le Canal Grande, avancée de mer dans la ville, promenade délicieuse, et un des lieux les plus « suggestifs » (si tu me permets de moquer un peu cet adjectif adoré des Italiens) de Trieste, a été aménagé entre 1754 et 1756, et l’église sur laquelle il vient buter est de pure facture néo-classique, selon le projet de Pietro Nobile, architecte extrêmement intéressant, à qui je pourrais consacrer tout un livre, qui remporta un concours public lancé en 1808, bien que l’édifice ne fut consacré qu’en 1849. C’est, avec la piazza Unità, un des nerfs de la ville (un projet est en cours pour le réhabiliter, et vu ce qui a été fait piazza Goldoni, tout le monde craint le pire ; beaucoup comptent sur l’inconséquence de l’administration italienne pour enterrer le projet). Moins ronflante et massive qu’à Vienne, l’architecture triestine a une élégance que le bon goût Liberty rend voluptueuse. Parmi tant d’autres édifices, je ne signalerai ici que la Poste, parce qu’elle est complètement disproportionnée par rapport à la ville et qu’on y imagine encore les lamparetti autrichiens se tenir rigidement en bas des escaliers. J’ai quelque part une photographie d’époque que je te montrerai si je la retrouve. Mais de cette cohabitation forcée, et assez mal vécue, comme il est facile de l’imaginer, entre la police autrichienne (aussi réputée pour ses qualités de fichage, quoique moins cruelle, que celle de la Chine ancienne ou de la Russie stalinienne – comme en témoignent les mésaventures de Stendhal) et l’habitant, un tableau de Giuseppe Barisson donne une idée assez juste – au moins à mes yeux – par son anecdote : c’est l’arrivée de ces fameux lamparetti après une rixe dans une taverne. Les liens entre les deux pays sont assez rares aujourd’hui, mais – et c’est assez frappant – je connais des Viennois qui viennent régulièrement à Trieste, entre amis, boire et manger le temps d’un week-end, et ils me disent que cela se fait communément, ce qui peut se vérifier dans le quartier devenu bourgeois du vieux port, Cavana (là même où Albertine était venue, selon Proust, s’initier à des amours alors interdites).

De l’architecture éclectique et liberty, je ne dirai rien : les bâtiments parleront d’eux-mêmes, et ce sera ton plaisir de t’y attarder et de t’en émerveiller. Je t’imagine déjà exphraser devant quelques merveilles de Max Fabiani ou de Romeo Depaoli. Là, comme pour le reste, Trieste jouit d’une singularité qui rend presque difficilement visible toute sa beauté. Pourtant, il suffit de lever le menton.

La mer a donc fait de Trieste ce qu’elle est. De manière brutale, comme le rappelle Slataper quand il écrit que Trieste s’est réveillé un jour entre une caisse d’agrumes et un sac de café. Toi qui n’aimes pas le poisson, tu ne seras pas fâchée de savoir qu’on n’en trouve peu en ville. La nourriture est encore, pourrait-on dire, autrichienne, avec beaucoup trop de viande. Moi qui suis végétarien, cela ne me concerne pas. Pourtant, cette mer est partout. Le golfe est splendide. Il faut arriver en train à Trieste, de Venise, pour longer la côte. Il n’est de toute façon plus possible de venir de Ljubljana (c’est-à-dire de Vienne), puisque les liaisons ferroviaires avec la Slovénie ont été coupées (tu verras dans quelle décrépitude splendide se trouve la « vieille » gare, qui était nouvelle pour Svevo, et cette partie du port si mélancolique). Par le nord, de Monfalcone, on descend dans cet appendice italien, coincé entre la mer et le Karst, toujours à quelques kilomètres à peine de la frontière slovène (au goulot, il n’y a que huit kilomètres d’Italie). Tu iras voir le château de Duino (à propos duquel il y a mieux à retenir que les élégies de Rilke) ; le lieu sacré où le fleuve Timavo (auquel j’aime te comparer et dont parle déjà Virgile : « …Unde per ora novem vasto cum murmure montis… ») ressort du secret de la terre (il faut te prévenir cependant que ce lieu saint a été souillé par la construction d’une route très empruntée – mais je sais que tu en feras abstraction) ; les petites criques et les petits ports splendides où il est bon de se baigner en contrebas du Karst (Canovella degli Zoppoli sera notre alcôve) ; le château de Miramare et son parc qui sont des paradis (souviens-toi de l’exécution de Maximilien au Mexique par Manet : avant cela, il vivait heureux ici, dans le château qu’il fit bâtir pour lui et son grand amour, Charlotte de Belgique, qui, après sa mort, perdit la raison) ; Barcola où tous les Triestins, toutes les Triestines, tous les adolescents viennent, après le travail ou l’école, le matin, le midi, le soir, dès que le soleil brille, se baigner avec nonchalance ; tu feras aussi un détour par le port désaffecté qui est une ville fantôme dans la ville. Il ne faudra pas manquer non plus, de l’autre côté du golfe, au sud, Muggia qui était restée fidèle à Venise, comme Capodistria qui en a gagné un beau Carpaccio dans son église (rare trésor que le fascisme n’a pas spolié à la Slovénie). Mais pour l’instant je ne veux pas trop m’éloigner. La promenade de Barcola, terriblement populaire et surpeuplée, me plaît pourtant beaucoup au printemps : c’est une comédie des corps. C’est la mer allée dans la ville… Mais c’est près de la vieille gare, de l’autre côté de la ville, qu’on trouve la plage la plus ancienne de Trieste : el Pedocin ou la lanterna. Elle a fait l’objet d’un documentaire présenté au festival de Cannes l’année dernière. Les hommes et les femmes y sont encore séparés par un mur. En longeant la marina (dont Schiele a tiré une jolie petite huile), on peut voir s’aligner les palaces qui témoignent de la splendeur passée de Trieste, quand le Lloyd autrichien, qui avait son siège ici, régnait sur le monde. Puis on débouche sur cette place immense, ouverte sur la mer, plus grande que celle de Thessalonique, où d’étonnants bâtiments se succèdent (il y avait là jadis l’hôtel où fut assassiné par son amant le plus grand représentant du néo-classicisme, Winckelmann). Au fond, c’est la mairie, dans un style bariolé qui n’est pas du meilleur « éclectisme ». À son sommet trônent deux automates – parmi les plus vieux d’Europe – qui sonnent l’heure : on les appelle Mikez & Jakez. Ils me rappellent Casanova. Qui, du reste, a séjourné aussi ici, en attendant de rejoindre Venise. Il y retrouvait un autre exilé, Lorenzo da Ponte (le librettiste de Mozart, le poète de Don Giovanni), qui fut, d’une certaine manière, son élève. Car Trieste, comme beaucoup de ports, est une ville d’exilés – quelques-uns célèbres, la plupart inconnus. Parmi lesquels tu comprendras que je me compte. Pour les connus, outre ceux que j’ai déjà mentionnés, il y eut Elisa Bonaparte, Joseph Fouché, Charles X (enterré à Gorizia – et j’ai lu récemment qu’on parlait de rapatrier sa dépouille en France), mais aussi, d’une certaine manière, Richard Francis Burton, érudit, polymathe, orientaliste, explorateur, traducteur des Mille et une nuits, militaire, diplomate, admirateur de Sade (et lointain héritier de Gilles de Rais), que l’on soupçonne du meurtre d’un homme sur la route de La Mecque, à seule fin de savoir ce que cela lui ferait éprouver. À un prêtre qui l’interrogea sur ce point, il répondit : « Monsieur, je suis fier de vous annoncer que j’ai commis tous les péchés du Décalogue. » Il passa les vingt dernières années de sa vie à Trieste – comme consul – à écrire et traduire et où il mourut.

Mais, aujourd’hui, les exilés ne sont plus ceux qui fuyaient un passé trop lourd ou les régimes communistes, mais bien ceux et celles qu’on appelle « migrants » et que l’anglais nomment plus justement des « réfugié-es » fuyant la pauvreté et la guerre. Ils sont nombreux ici puisque la frontière n’est pas loin, et on les voit près de l’ancien marché au poisson (la Pescheria construite en 1913, aujourd’hui appelée Salone degli Incanti et dont on ne sait pas trop quoi faire), ou sur la promenade du molo Audace, jadis San Carlo mais rebaptisé en l’honneur du bateau américain qui débarqua à cet endroit. Quand les jours sont beaux et doux, tout le monde vient s’asseoir ou flâner sur cette promenade, et jouir de la vue sur piazza Unità, sur la ville, sur le château en hauteur de San Giusto, et plus haut sur le Karst. À cette splendeur où il ne manque que toi.

De la mer, la ville remonte de manière abrupte jusqu’au Karst. Dès les premiers versants, l’italien le cède au slovène. L’arrière-pays, malgré les répressions, malgré les annexions, malgré le temps, est resté slovène. C’est une jeune étudiante d’Opicina, petite ville de frontière, qui me donnait des cours de slovène quand je suis arrivé. Elle descendait avec le vieux tramway qui se transforme en funiculaire et qui a un charme désuet sans pareil – tu l’emprunteras pour faire la balade de l’obélisque : le panorama est sublime. Elle étudiait à Ljubljana, comme de plus en plus de jeunes, mais restait très attachée à Trieste et ne se voyait pas vivre ailleurs. Qui veut comprendre Trieste doit s’intéresser à la culture slovène. Pourtant, même les Triestins les plus enracinés, s’ils ne sont pas slovènes, laisseront rapidement voir une haine raciale envers leurs voisins dont ils ont souvent du sang dans les veines (le type slave est fréquent chez les Italiens de Trieste, et une de ces particularités physiques est la platitude de l’arrière de la tête). L’Histoire est douloureuse et pas si lointaine : c’est celle des parents ou des grands-parents pour ces gens qui ont 50 ans. Car le fascisme a d’abord réprimé la culture slovène : le centre culturel slovène de Trieste, le Narodni Dom, superbe bâtiment Art Nouveau dont les vitraux étaient signés Koloman Moser, a été incendié par les fascistes en 1921 qui en ont fait un acte fondateur. Ce beau bâtiment s’affichait sur la place Oberdan (du nom de ce nationaliste italien qui avait fomenté un attentat contre François-Joseph et dont le culte est maintenu à cet endroit étrange) où l’on trouve aujourd’hui une très belle librairie slovène justement. Malheureusement les bourgeois à la botte des fascistes ont construit une vilaine vieillerie pour dissimuler le bâtiment slovène qui n’avait pas été détruit. À cet incendie, avaient suivi l’interdiction de parler slovène et l’italianisation de tous les prénoms, noms et patronymes (comme en témoigne Boris Pahor dans ses livres, ou le double nom des villes et villages jusqu’à Ragusa, c’est-à-dire Dubrovnik). Il faut se rappeler aussi qu’entre les deux guerres l’Istrie, selon le traité de Rapallo, était devenue italienne jusqu’à Zadar ! Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Yougoslaves de Tito cherchèrent à libérer la ville plus rapidement que les armées britanniques : il y eut une course sur Trieste. L’armée yougoslave occupa pendant 49 jours tragiques la ville, et se vengea allègrement de l’oppression subie pendant 15 ans. Trieste qui avait connu le seul camp d’extermination d’Italie (à la Risiera qu’il est toujours possible de visiter) est devenu alors le théâtre d’un massacre sans nom. Les Yougoslaves exterminèrent tous ceux qui les gênaient, fascistes, prisonniers, opposants, et même des militaires néo-zélandais. Ils les jetèrent, parfois vivants, dans les crevasses sans fond du Karst qu’on nomme foibe. Ces lieux sont devenus des lieux de mémoire. Le carnage et les tensions étaient telles qu’on déclara à l’ONU un « Territoire Libre de Trieste » (TLT) qui englobait la ville, mais aussi les alentours : au nord entre Monfalcone et Duino, au sud sur une partie de l’Istrie. Ce « Territoire Libre de Trieste » (que veulent ressusciter aujourd’hui quelques indépendantistes un peu louches qui résident dans un magnifique immeuble légué par une riche héritière à sa mort – Casa Bartoli –, piazza della Borsa) fut divisé en deux zones : une zone A placée sous tutelle de l’armée britanno-américaine qui siégeait à Miramare (c’est à cette époque qu’arriva à Trieste pour la première fois le jeune soldat britannique Jan Morris), une zone B, placée sous le contrôle de l’armée Yougoslave. Et cela jusqu’en 1954. Cette division absurde devint alors la frontière officielle entre l’Italie et la Yougoslavie. Des villages furent même coupés en deux. La plupart des Italiens de Yougoslavie furent expulsés ou durent s’enfuir (ce fut le cas de la famille de Fulvio Tomizza par exemple), et on trouve dans de nombreuses grandes villes italiennes des quartiers entiers de ces réfugiés istriens ou dalmates (un très beau musée, piazza Hortis, leur est consacré). Ce sont ces violences qui nourrissent encore le ressentiment de beaucoup de Triestins. Aujourd’hui, pourtant, les Slovènes sont peu présents dans la ville : ils ont laissé place aux Serbes, aux Bosniaques, aux autres nationalités balkaniques, autres martyres, notamment dans l’immense quartier populaire de San Giacomo où l’italien est rare. Les Slovènes continuent cependant d’habiter les villages de l’arrière-pays et les flancs du Karst qui donnent sur le golfe, dans de superbes maisons dont ils ouvrent les jardins où mûrit la vigne quelques semaines à l’année pour faire goûter leurs productions de fromage et de vin, avec de la charcuterie et des œufs durs : on appelle ces endroits des osmizze. Le vin est dit « noir » en slovène. Le blanc peut être excellent. Un vin médiocre coûte 80 centimes d’euro. Pour un bon vin, 1,20 euro suffit. Toujours accompagné d’une spécialité locale à grignoter (Trieste est un paradis sur terre, il faut bien le dire, même si le risque est que, si cela venait à trop se savoir, ce ne serait plus le cas).

Le Karst en lui-même est aride. Il a donné son nom à un phénomène géologique qui est utilisé ailleurs dans le monde : le « relief karstique ». À quelques centaines de mètres d’altitude, on trouve les conditions de sommets culminants à des milliers de mètres. La roche est poreuse et dessine des dentelles de pierre qui sont des crevasses sans fond. Ce sont dans ces crevasses que les Yougoslaves abîmaient leurs victimes. Les cavités forment tout un réseau de grottes, parfois immenses. La Grotta Gigante (tu apprécieras la simplicité du nom) est la plus grande cavité du monde. C’est un enchantement de stalactites et de stalagmites. On y trouve des salamandres, l’image des dragons mythiques, ceux du pont de Ljubljana, ceux de Holborn à Londres. C’est par ces grottes que le Timavo passe, et son parcours entier n’est pas encore complètement connu. C’est une poésie de pierres et de cavernes. Je rêve de m’y dénicher un terrier où je pourrais m’enfouir. Avec toi peut-être. Nous nous y promènerons. La plus populaire des promenades est sans doute celle de Val Rosandra, à la frontière slovène. C’est une portée musicale. Une chute d’eau vient clore la vallée, et derrière il y a un village qu’il n’est possible d’atteindre qu’à pied, Bottazzo. Le romancier autrichien Veit Heinichen, qui vit à Trieste depuis longtemps, en a fait le décor de l’ouverture glaciale de son polar À l’ombre de la mort. Mais c’est Scipio Slataper, comme je te le disais, qui l’a le mieux décrit dans Il mio Carso. Mais je ne peux pas non plus ne pas mentionner encore ici les poésies de Srečko Kosovel. Le slovène est la langue du Karst, je n’en vois pas d’autres. Arriver par le Karst à Trieste, déboucher sur la splendeur bleue du golfe peut être une extase et une épiphanie.

Il faudrait bien sûr encore que je te parle de la psychanalyse qui a déferlé sur l’Europe par Trieste, comme, un demi-siècle plus tard, le mouvement anti-psychiatrique mené par Basaglia qui a permis à ces gens à la belle fragilité qui nous sont si chers, à toi et à moi, de ne plus mourir dans un asile. C’est le parc San Giovanni, sur les hauteurs de la ville, qui en reste aujourd’hui, outre la ville de Gorizia, le symbole. Il faudrait que je te parle encore de Giovanni Mayer, d’Arturo Rietti, de Bruno Croato, de Carlo Sbisa, d’Eugenio Scompari, de Carlo Wostry, de Cesare Sofianopulo, de Leonor Fini (que tu connais déjà), de Gvidon Birolla même, des sœurs Wulz, dont une s’appelle Marion, et de la photographie, de cinéma, de musique, de tous les arts triestins, si particuliers et si confidentiels, comme on peut le voir au musée Revoltella qu’on visitera aussi, ou encore à la villa Sartorio. Il faudrait que je te parle des parcs de Trieste (celui du Farneto est grand comme une forêt) ; il faudrait que je te parle des églises, des cimetières, des bunkers, de l’arc de Riccardo, et de tant d’autres choses encore (de la place du dialecte triestin notamment), mais je m’en tiens à mon projet : ta curiosité fera le reste. Ce sera nos noces triestines.

(mars 2017)

*

Camilo Cardenas : Le merveilleux et la matière

Camilo Cardenas nourrit un monde fantastique peuplé de créatures – anges, gardiens, éléphants –, mais ce n’est pas un au-delà ou un paradis, ce n’est pas un monde inaccessible, bien au contraire : c’est notre monde quotidien.

Car Camilo Cardenas transforme directement le monde qui est autour de lui, et qui est autour de nous. Comme le braconnier de Michel de Certeau (1), c’est avec un savoir-faire plein d’ingéniosité et de subtilité qu’il récupère les matériaux et les transforme. « Perceive and protect » est-il écrit sur un de ses « angeles » : percevoir, c’est aussi comprendre. Rester curieux et, comme les animaux, rester aux aguets.

En guise d’animal, c’est l’éléphant qui semble avoir sa préférence. L’éléphant énorme sur son tout petit ballon, en équilibre, un peu burlesque, ou l’éléphant chétif, étonné de se retrouver là devant nous et qui nous interroge du regard. Loin de la vanité de démonstration, nous sommes aussi cet éléphant de bonne volonté tombé là par hasard, et qui se demande ce qui lui arrive. Un peu espiègle cet animal, comme Camilo lui-même, et malicieux, qui aime rire et qui aime jouer. Vie ludique, vie comique.

C’est sur ce mode de la connivence, de la sympathie, d’une affinité privilégiée que se crée le rapport aux choses et entre nous. Et cette affinité merveilleuse est toute matérielle. Car la matière participe de ce contact et de cette proximité : la chaleur du cuivre, la chaleur douce, rassurante du cuivre. Puis la rencontre du cuivre et du verre et du bronze et du fil, et d’autres choses encore. Les couples prennent formes d’une chaussure, les anges et les pieuvres de douilles, en général de tous les déchets devenus méconnaissables. Et pour ces déchets, ces ordures, pour ces objets délaissés et que la fainéantise humaine laisse pourrir, Camilo Cardenas a une certaine sympathie : l’amour de la matière émane de ces sculptures, avec une aura chaleureuse qui fait le charme et la réussite de son savoir-faire.

Né en 1986 aux États-Unis, mais ayant vécu jusqu’à 14 ans en Colombie, il a gardé de l’Amérique du Sud une énergie solaire et joyeuse. Une imagination débridée, un sens de la figuration qui ne contraint pas le regard, et qui permet une appropriation de ces objets, comme Camilo s’était approprié les objets qui leur ont servi de matrice. Une extravagance attentive aux autres, ce qui est rare quand l’extravagance a la mauvaise tendance de se signaler par un égoïsme rebutant. Abondance, habileté, générosité, il y a quelque chose de baroque dans ces réalisations qui plaisent d’autant plus qu’elles n’ont rien de forcé, de facile ou de voulu : la séduction et le charme sont francs. L’expression de ces bonshommes ne laisse pas de doutes.

C’est l’amour du minuscule, l’amour du détail – une inflexion du poignet, un jeu de béances –, l’amour de ces mondes précis, petits, avec quelque chose du « kawai » nippon, qui sont autant de refuges, de coins où s’isoler, mais aussi les repères d’un réseau plus large qui transforme notre monde quotidien, et qui devient un terrain de rencontres : ce sont les grandes joies de la création quotidienne, les joies immenses du minuscule quotidien. Et notre intimité chaleureuse…

Note

1. L’invention du quotidien, 1, arts de faire, folio essais, p.XXXVI « le quotidien s’invente avec mille manières de braconner. »

Liens

Mina Loy : présentation et deux traductions

On raconte évidemment un peu tout sur Mina Loy et on la lit très peu. Ce qui est sûr, c’est qu’elle a subi, comme toutes les autres (Claude Cahun, Valentine de Saint-Point, Lucie Delarue-Mardrus, Natalie Barney, etc) le mépris tacite des universitaires qui fait que le grand public l’a oublié ou ne la connaît que comme phénomène de foire littéraire. Mais c’est aussi hors de la sphère dite féministe qu’il faut l’appréhender, ou en dehors des études sur le gender qui, il est vrai, ne la nomment qu’avec circonspection puisque si elle était très proche de Djuna Barnes et d’autres, elle ne sembla pas avoir eu de goût particulier pour les femmes.

Ce n’est pas non plus, évidemment, parce qu’elle a été la femme d’Arthur Cravan, ou l’amante de Marinetti, qu’on la dit admirée par T.S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams ou encore Francis Picabia qu’il faut la lire. Mais bien parce qu’elle a écrit des poèmes comme celui-ci :

Lunar Baedeker

A silver Lucifer

serves

cocaine in cornucopia

To some somnambulists

of adolescent thighs

draped

in satirical draperies

Peris in livery

prepare

Lethe

for posthumous parvenues

Delirious Avenues

lit

with the chandelier souls

of infusoria

from Pharoah’s tombstones

lead

to mercurial doomsdays

Odious oasis

in furrowed phosphorous—

the eye-white sky-light

white-light district

of lunar lusts

— Stellectric signs

« Wing shows on Starway »

« Zodiac carrousel »

Cyclones

of ecstatic dust

and ashes whirl

crusaders

from hallucinatory citadels

of shattered glass

into evacuate craters

A flock of dreams

browse on Necropolis

From the shores

of oval oceans

in the oxidized Orient

Onyx-eyed Odalisques

and ornithologists

observe

the flight

of Eros obsolete

And « Immortality »

mildews…

in the museums of the moon

« Nocturnal cyclops »

« Crystal concubine »

—

Pocked with personification

the fossil virgin of the skies

waxes and wanes—

Le Baedeker Lunaire

Un Lucifer d’argent

sert

la cocaïne dans une corne d’abondance

À des somnambules

aux cuisses d’adolescents

drapés

de draperies satiriques

Peris en livrée

prépare

Léthé

à des parvenues posthumes

Avenues délirantes

allumées

avec le chandelier des âmes

des infusoires

des tombes des Pharaons

mènent

à la fin du monde mercurielle

Oasis odieuses

en phosphores ridés

le ciel-lumière d’œil-blanc

district blanc-lumière

de luxures lunaires

— Signes stellélectriques

»l’Aile indique l’Escalier »

»le Carrousel zodiaque »

Les cyclones

de poussière extatique

et de cendres tourbillonnent

les croisés

des citadelles hallucinatoires

de verre brisé

dans des cratères évacuateurs

Une volée de rêves

survole Nécropolis

Venant des rives

d’océans ovales

dans l’Orient oxydé

L’œil-onyx des odalisques

et des ornithologues

observe le vol

d’Éros obsolète

Et « Immortalité »

a le mildiou…

dans les musées de la lune

»Cyclopes nocturnes »

»Concubine de cristal »

—

Variolé de personnification

le fossile vierge des ciels

croît et décroît —

Mina Loy est née à Londres en 1882 et morte à 83 ans en 1966 dans la petite ville d’Aspen dans le Colorado.

Comme on a pu le constater, sa poésie est moderne et libre. Elle n’est pas juste « dadaïste » ou « futuriste », elle démontre surtout qu’à une certaine époque au moins elle appréhendait le langage et les mots, non selon les sens que la langue et l’époque (la société et son mécanisme) leurs octroyaient, mais selon leurs infinies possibilités d’expression, l’expression en dehors de la logique commune, du sens et du sens commun, ou encore d’un quelconque message. C’est de la base et du sommet qu’elle se positionne, non du milieu qui réclame de belles phrases cadencées et quelques trouvailles intellectuelles. Les trouvailles intellectuelles et les balancements rhétoriques sont la meilleure preuve de fainéantise mentale, celle qui se prélasse dans les carcans hérités. Le jeu et ce qu’on nommera les outrances ouvrent (Rimbaud l’a théorisé pour nous, mais tout le monde le sait depuis le début, et c’est la grande affaire de la race humaine) à de nouvelles manières de sentir et de penser, c’est-à-dire à un nouvel être-au-monde.

Face of the skies

preside

over our wonder.

Fluorescent

truant of heaven

draw us under.

Silver, circular corpse

your decease

infects us with unendurable ease,

touching nerve-terminals

to thermal icicles

Coercive as coma, frail as bloom

innuendoes of your inverse dawn

suffuse the self;

our every corpuscle become an elf.

Visage des ciels

préside

sur notre émerveillement.

Fluorescentes

absences des cieux

nous attirent dessous.

Cadavre argent, circulaire

ton décès

nous infecte d’une intolérable aisance,

touchant nos terminaisons nerveuses

en stalactites thermales

Coercitive comme le coma, fragile comme la floraison

allusions de ton aube inversée

se répand sur l’Un ;

toutes nos corpuscules deviennent des lutins.