Auteur/autrice : RKG

Protégé : III – La Lecture et le texte

Protégé : II – L’Histoire du livre

Protégé : I – Les métiers de l’édition et de la culture

Pier Paolo Pasolini | Sonnetto primaverale (1953)

Sonnet printanier

I

| Nel falso silenzio che si addensa per le campagne e le borgate, grava il busio delle sere primaverili quando soave l’atmosfera propaga da finestre aperte, anditi, cortili, i suoni domestici, e gli allegri echi di strade popolari. Ma aprile è lontano: e in questo vuoto, grevi d’un senso di morte sono i segni che dovrebbero rallegrare la vita. È un ritorno, questo; e nei sereni fari, nei già tiepidi spazi è finita una forma del nostro esistere, e inizio non ne ha una nuova, se tremarne è vizio. | Dans le faux silence qui se condense sur les campagnes et les bourgades, pèse le bourdonnement des soirs printaniers quand l’atmosphère suave propage par les fenêtres ouvertes, les réduits, les cours, des sons domestiques, et les joyeux échos des rues populaires. Mais avril est loin : et dans ce vide, lourds d’un sentiment de mort sont les signes qui devraient réjouir la vie. C’est un retour, que cela ; et dans les foyers sereins, dans les espaces déjà tièdes s’est achevée une forme de notre existence, qui n’en a pas encore une nouvelle, quand s’en effrayer est un vice. |

II

| Che senso hanno, nel loro vibrare così intero e puro, questi suoni tenuemente tramandati da un’aria senza vita, e carica di vita? Uomini che parlano tra case così limpide nella limpida notte, ancora gelida, ma invasa da non so che tepore, stinti motori per le grandi strade, lievi urti di mobili da stanze sonore… Che sens ha questo sospeso silenzio carico di pace e senza pace? Il cuore esso sì, sa tutto, la quiete, la violenza della nuova stagione: ma io? Quale è il bene che è in me e quale il male? | Quel sens ont, dans leur vibration si intense et pure, ces sons transmis avec légèreté par un air sans vie, et chargé de vie ? Hommes qui parlent parmi des maisons si limpides dans la nuit limpide, encore gelée, mais envahie de je ne sais quelle tiédeur, moteurs clairs sur les grandes routes, chocs légers des meubles dans la chambre sonore… Quel sens a ce silence suspendu chargé de paix et sans paix ? Le cœur lui aussi, sait tout, la tranquillité, la violence de la saison nouvelle : mais moi ? Quel est le bien qui est en moi et quel est le mal ? |

III

| Scolorita sui muri e sull’asfalto la bianchezza invernale, è primavera questo volgare, abbacinato calco che più bianca dell’alba fa la sera… Sulle arabe case del sobborgo perché riappare eterno ciò che esiste? Perché con tanta pienezza m’accorgo – e non più giovane – del triste e felice spettacolo di ciò che fu nei secoli ed è mia vita? Se basta a straziare tutto un soffio primaverile, e nelle’aria addolcita sento il sapore che avrà il mondo umano, quando’io non sarò più uomo? | Décolorée, sur les murs et sur l’asphalte, la blancheur hivernale, c’est le printemps ce vulgaire, cet éblouissant calque qui rend le soir plus blanc que l’aube… Sur les maisons arabes de la banlieue pourquoi réapparaît éternellement ce qui existe ? Pourquoi avec tant de plénitude je me rends compte – et je ne suis plus tout jeune – du triste et joyeux spectacle de ce qui eut lieu dans les siècles et dans ma vie ? S’il suffit pour tout déchire d’un souffle printanier, et dans l’air adouci je sens le goût qu’aura le monde humain, quand ne serai-je plus un homme ? |

IV

| Nella sera d’aprile il vecchio odore di gelsomini e povere minestre poetico mi perde nel terrore di ritrovarmi qui, conscio, tra queste contrade umane, tiepide, soavi, – e le felicità di riconoscermi ben radicato in questi luoghi gravidi, quietamente, di suprema angoscia. È l’incertezza della parte ignorata di me che oggi è in vita, che nient’altro sa ricavare da questa non rinata ma ritrovata primavera, che un aspro e dolce orgasmo, un attento abbandono. Di trent’anni div eita questa è il dono! | Dans le soir d’avril l’ancienne odeur des jasmins et des maigres soupes poétique me perd dans la terreur de me retrouver ici, conscient, dans ces quartiers humains, tièdes, sauves, – et le bonheur de me reconnaître bien enraciné dans ces lieux solides, tranquillement, d’angoisse suprême. C’est l’incertitude de la partie inconnue de moi qui aujourd’hui est en vie, qui ne sait rien d’autre déduire de ce printemps non pas rené mais retrouvé, qu’un âpre et doux orgasme, un attentif abandon. De trente années de vie c’est cela le don ! |

V

| Ramo, od insetto, che l’aurora investe, fermo in un posto il cui chiarore par quieto, e trema tutto nella fresca terra apparsa sotto il fresco sole, io, nel mio letto, sono ferito da un sereno di festa… È il cieco, puro affetto che al ragazzo, come a una bestia, il seno seminava di spasimi. Ingenuo, retto e allegro mi ridesto, tra lenzuola profumate da un mio infantile sudore antico… che tornava con le viole… quasi dal cielo piovesse un amore sconosciuto, e subito tornato antico: e fosse ardore, non peccato. | Branche, ou insecte, que l’aurore investit, fixe à un endroit où la clarté paraît calme, et tout tremble dans la terre fraîche qui est apparue sous le soleil frais, moi, dans mon lit, la gaieté de cette fête me blesse… C’est l’aveugle, le pur amour qui, le sein du jeune garçon, comme d’une bête, soulève de spasmes. Ingénu, dressé et joyeux je me réveille, parmi les draps parfumés par une antique sueur infantile qui est à moi… qui retournait avec les violettes… comme si du ciel il eût plu un amour inconnu, et soudain revenu de loin : et qui eût été amour, et non pas péché. |

VI

| In un dolce silenzio, dietro il caldo buio della mia camera, si assesta il tempo; e vi percuote dentro un tardo freddo, un nuovo bruciore, oscura festa di ricordi… Case sparse al sole… o argini più aspri proprio il giorno in cui una prima dolcezza di viole quasi macerate ardeva intorno… L’essere stato al mondo, il suo rimpianto, non vibra più. È un tempo che si assesta sempre più estraneo… e ora è immoto incanto, ora immoto terrore… o quello e questo insieme… ma come se al ricordo non io solo, ma il mondo fosse sordo. | Dans un doux silence, derrière l’ombre chaude de ma chambre, se tient le temps ; et il s’y cogne dans une tardive fraîcheur une nouvelle brûlure, fête obscure des souvenirs… Maisons éparses au soleil… ou remblais plus rudes le jour même où une première douceur de violettes presque pourries brûlait dans l’air… D’avoir été au monde, le regretter, ne résonne plus. C’est un temps qui se tient toujours plus étranger… tantôt un charme immobile, tantôt une terreur immobile… ou ceci et cela ensemble… mais comme si au souvenir pas seulement moi, mais le monde fût sourd. |

*

Langston Hughes | poème

Metropolitan Museum

I came in from the roar Of city streets To look upon a Grecian urn. I thought of Keats – To mind came verses Filled with lovers’ sweets. Out of ages past there fell Into my hands the petals Of an asphodel. | Je suis venu du rugissement Des rues de la ville Pour regarder une urne grecque. Je pensais à Keats – À l’esprit me vinrent des vers Remplis des douceurs des amants. Du fond des siècles passés alors il est tombé Dans mes mains les pétales D’un asphodèle. |

Elizabeth Browning | Sonnets du portugais

Atelier de traductions du recueil d’Elizabeth Bronwing, Sonnets from portuguese (1850)

*

I

| I thought once how Theocritus had sung Of the sweet years, the dear and wished-for years, Who each one in a gracious hand appears To bear a gift for mortals, old or young: And, as I mused it in his antique tongue, I saw, in gradual vision through my tears, The sweet, sad years, the melancholy years, Those of my own life, who by turns had flung A shadow across me. Straightway I was ’ware, So weeping, how a mystic Shape did move Behind me, and drew me backward by the hair; And a voice said in mastery, while I strove,— “Guess now who holds thee!”—“Death,” I said, But, there, The silver answer rang, “Not Death, but Love.” | Je pensais une fois à Théocrite qui avait chanté Les douces années, les chères et regrettées années, Dont chacune avec une main bienveillante apparaît Pour apporter un cadeau aux mortels, vieux ou jeune : Et, comme je songeais à cela dans une langue antique, Je revis, dans une vision lente à travers mes larmes, Les douces, les tristes années, les mélancoliques années, Celles de ma propre vie, qui, à tour de rôle, ont jeté Une ombre sur moi. Soudain je fus consciente, Toute en pleurs, qu’une Ombre mystique se déplaçait Derrière moi, qui me tira en arrière par les cheveux ; Et une voix dit impérieuse – alors que je me débattais, – « Devine un peu qui te tient ! » – « La Mort », dis-je, mais là La voix d’argent rétorqua : « Non pas la Mort, mais l’Amour. » |

*

| But only three in all God’s universe Have heard this word thou hast said,—Himself, beside Thee speaking, and me listening! and replied One of us . . . that was God, . . . and laid the curse So darkly on my eyelids, as to amerce My sight from seeing thee,—that if I had died, The death-weights, placed there, would have signified Less absolute exclusion. “Nay” is worse From God than from all others, O my friend! Men could not part us with their worldly jars, Nor the seas change us, nor the tempests bend; Our hands would touch for all the mountain-bars: And, heaven being rolled between us at the end, We should but vow the faster for the stars. | Mais seulement nous trois dans tout l’univers de Dieu Avons entendu ces mots que tu as dits, – Lui, à côté Toi qui parlais, et moi qui écoutais ! et a répondu L’un d’entre nous… c’était Dieu… et la malédiction pesait Si ténébreuse sur mes paupières, qu’elle punissait Mes yeux de t’avoir vu, – et si j’étais morte, Le poids de la mort, placé là, aurait marqué Une exclusion moins absolue. « Non » est bien pire Venant de Dieu que de tous les autres, ô mon ami ! Les hommes ne pouvaient pas nous séparer par leurs persiflages, Ni les mers nous changer, ni les tempêtes nous faire plier ; Nos mains pourraient toucher les cimes de toutes les montagnes : Et, le paradis se déploierait entre nous à la fin, Nous ne devrions que prêter serment plus vite pour atteindre les étoiles. |

*

| Unlike are we, unlike, O princely Heart! Unlike our uses and our destinies. Our ministering two angels look surprise On one another, as they strike athwart Their wings in passing. Thou, bethink thee, art A guest for queens to social pageantries, With gages from a hundred brighter eyes Than tears even can make mine, to play thy part Of chief musician. What hast thou to do With looking from the lattice-lights at me, A poor, tired, wandering singer, singing through The dark, and leaning up a cypress tree? The chrism is on thine head,—on mine, the dew,— And Death must dig the level where these agree. | Différents, nous sommes si différents, Ô Cœur princier ! Différentes nos coutumes et nos destinées. Nos deux anges divins semblent surpris De nous voir ensemble, alors qu’ils battent de travers Leurs ailes en passant. Songeant à cela, tu sembles Un invité des reines aux soirées cérémoniales, Avec comme gages des centaines d’yeux plus clairs Que les larmes ne pourront jamais rendre les miens, pour jouer La partition du premier violon. Alors qu’as-tu A’ me regarder à travers le treillage des lumières, moi Une pauvre chanteuse, fatiguée, errante, chantant Dans le noir, étendue sous un cyprès ? Le chrême est dans ta tête, – dans la mienne, la rosée, – Et la Mort doit creuser le sol où tout sera d’accord. |

*

Beijaflor | érotique de la surface

Ce qui a de plus profond en l’homme, c’est la peau.

Paul Valéry

Ces photographies ne donnent pas à contempler l’immensité de la nature, ni l’immensément grand ni l’immensément petit. En fait, elles ne donnent rien à contempler, elles se posent pour elles-mêmes, directement, c’est-à-dire sans que le sujet constitue le principal intérêt. Une fois compris qu’il s’agit d’un arbre, de l’écorce d’un arbre (même si cette écorce est étonnante et complexe, travaillée autant de l’intérieur par la sève que par les conditions extérieures), on peut savourer la texture particulière de cette écorce, et surtout comment la photographie est elle-même écorce. Ces photographies ne sont pas des images de quelque chose, mais des images en soi, détachées de l’objet visible (plus ou moins) qu’elles représentent. En fait, elles présentent plus qu’elles ne représentent, et si elles sont par leur nature même des empreintes, elles sont davantage des empreintes d’elles-mêmes que des empreintes de quelque chose.

C’est pour cela que les surfaces remplissent le cadre. Une photographie est une écorce : marquée par le temps, travaillée par les chimies (la photographie est une alchimie moderne), la lumière (les photons), l’acide, la température, l’humidité. Plus que l’écorce, c’est bien la photographie elle-même (papier, granularité, luminosité…) que l’on savoure. Ici il y a resserrement de l’effet (du procédé photographique) avec sa cause : la photographie est une surface qui présente une surface. Pas de distance entre ces deux surfaces : elles sont assimilées d’autant plus indissociablement que le passage du microcosme au macrocosme est immédiat et incessant : l’immensément petit des lacis évoque des vues aériennes des déserts, comme ces vues aériennes évoquent l’immensément petit de la peau.

Cette confusion des échelles et le traitement anti-naturaliste de la nature peuvent évoquer Ansel Adams qui adoucit la rudesse des grands espaces par un noir et blanc mâtiné, un modelé chaleureux, une texture granulée.

Les crevasses des rocheuses, les reliefs lointains deviennent aussi proches de nous que les pores et les plis de la peau. La nature inhumaine offre une sensualité de ses reliefs.

« Adoucit » une nature inhumaine et non pas nous « familiarise » avec elle, puisqu’il n’y a rien de familier dans ces photos et dans cette nature, rien du cercle social, clos, et comme prédestiné, de la famille. Mais une intimité avec ce qui est inhumain, et une vraie volupté. Cette intimité passe par une profondeur de la surface, une projection de notre être sensoriel dans les dédales de l’écorce. Cette projection est une intensité de l’amour, ou plutôt, à proprement parler, une érotique de la matière. Une érotique de l’écorce. C’est-à-dire un plaisir de la minutie dans le lacis des veinures.

En noir et blanc ou en couleurs, pas seulement selon le désir (le caprice du jeu qui définit l’érotisme), mais pour voir – et sentir, et toucher (littéralement : « toucher des yeux »). Beijaflor, signifie littérallement le « baise-fleur » en portugais du Brésil, et désigne le colibri, dont le battement d’aile est si rapide qu’il est imperceptible pour notre œil.

Majuscule et minuscule, cette ondulation des échelles est une multiplication des points de vue, qui s’enchevêtrent plus qu’ils ne s’accumulent. Ce ne sont pas des couches ou des strates, mais une complexité de la granularité.

Immédiatement nous avons l’immensité du minuscule, l’infini des détails (le minuscule du minuscule), la matière et la peau, l’écorce et les rides. Macrocosme, microcosme et une échelle humaine (nous en tant qu’observateur modifiant l’objet observé, comme par le processus scientifique de réduction du paquet d’onde) sur un même plan, ou du moins dans un même instant. Un télescopage incessant qui ressemble à cette intrication d’états dont on parle en science. Non plus un critère de durée, mais celui d’intensité.

Beijaflor nous donne à voir aussi des échelles plus humaines. Par exemple, un arbre dans la brume d’une forêt. Mais encore une fois, ce ne sont pas des paysages à proprement parler, mais des particularités de paysage. Particularités et non pas fragments, car ce n’est pas un morcellement ou le découpage d’un tout, mais un tout ; ce n’est pas une partie de paysage, mais un objet : une photographie.

Il n’y a pas de désir d’illusion de la réalité, ce n’est pas une fenêtre, et il n’y a peut-être pas non plus de procédé cathartique : aucun élément ne nous invite à nous immerger dans cette image, rien ne joue le rôle d’introducteur. Et si la brume produit un effet de douceur, presque de locus amoenus, elle est aussi, par son épaisseur, une distanciation. En tout cas, ici non plus, rien de cet aspect familier qui nous renverrait dans le giron maternel : la brume a valeur érotique, et l’érotisme est vécu comme une sortie, une sensation de l’autre, d’autrui, et, pourrait-on dire, une extranéisation. Regard détourné de son corps pour un autre corps, une autre matière. Sortie de la familiarité pour l’étrangeté. L’objet photographie nous est donné dans sa pleine puissance de prisme, de talisman, d’élément déviant. L’écorce, l’arbre d’une forêt, d’un bois, d’une campagne. Sortie d’un territoire pour un autre. En italien, on dit aller « in campagna » : en campagne, dans la campagne. À la fois dehors et à l’intérieur, comme on était à la fois dans le minuscule et le majuscule.

La puissance onirique de ces photographies, instaurée par la focalisation ou la brume, n’est pas contradictoire avec l’absence de merveilleux, l’absence d’élément fantastique dans une certaine réalité. Ces photographies sont un dépouillement de toute mythologie, de toute histoire, pour une présentation de l’intimité : une présentation directe de l’intimité de la matière. Comme pour une certaine peinture abstraite, elles gardent de la narration le motif (« ce qui meut ») tout en abandonnant le thème (le « sujet »). Cette intimité de la matière est l’intimité de chacun, et les détails qu’on voit, qu’on se fait voir à soi-même sont les détails de notre expérience, les détails – différents pour chacun – qu’on aime voir.

Rodolphe Gauthier

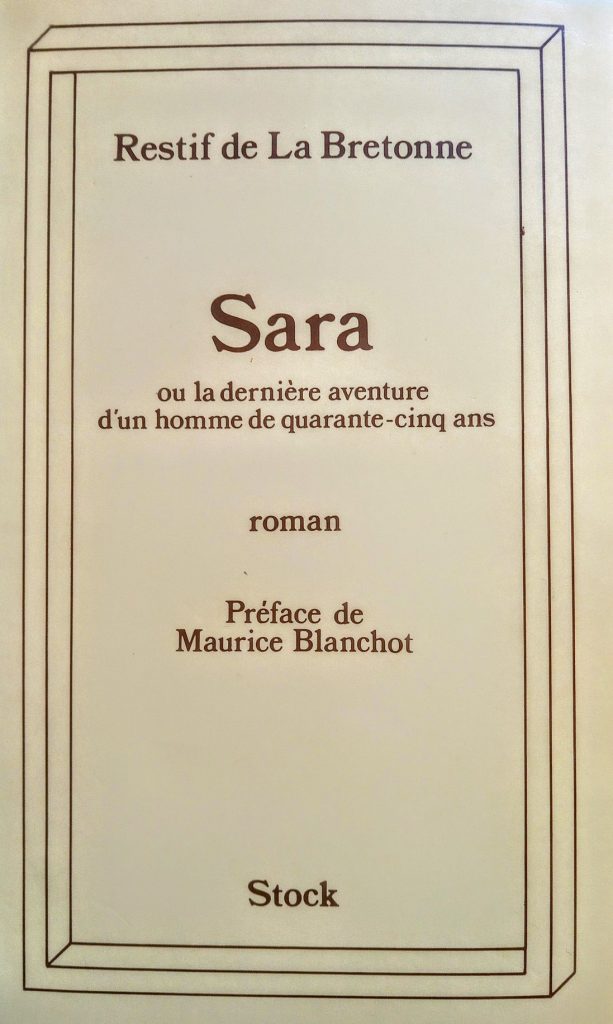

Restif de La Bretonne, écrire sur les murs

Rapidement, la garrulité et la batterie des battologies de Nicolas Edme Restif de la Bretonne, prêtes de lasser, tournent l’ennui en fascination.

On a souvent comparé Restif de la Bretonne à Sade, son contemporain, on gagnerait à le rapprocher de Proust : même embarras vis-à-vis du temps, même usage de la stratification temporelle qui résout l’embrouillamini par des épiphanies, et même attention sado-masochiste (car qui la victime et qui le bourreau, de Nicolas ou de Sara, de Marcel ou d’Albertine?) à la jalousie, scrupuleusement, et complaisamment détaillée dans ses arabesques les plus tortueux, parfois – avouons-le – les plus barbants. Mais y a-t-il un défaut qui ne se transmute en exquise qualité, par forcènerie ?

Ainsi sa verbomanie, qui est commune à beaucoup, est pourtant sans égale.

« J’écrivis sur la pierre mes tourments » (p.122) Voilà qui est encore plus beau de ne pas être une image.

Cette folie, plus ou moins douce, n’a pas échappé à Nerval qui lui consacre une notice des Illuminés, ni aux Surréalistes. Proust, Breton : les deux fourches d’un pic ancré dans l’Ancien Régime et la Révolution.

Quand l’écriture est un acte de vie.

Cela peut nous paraître étranger. Aujourd’hui, plus personne n’écrit. Quand on écrit, c’est par corvée, ou sur un écran, et, pour la plupart des gens, pour quelques signes avarement comptés. Également faut-il rappeler, sans doute, ces pratiques lointaines et persistantes qui consistaient à écrire son nom ou des vœux sur des fresques dans des églises, dans des chapelles. Il s’en observe aussi bien à Rome qu’à Ravenne, dans les monastères reculés et les plus champêtres sanctuaires. Ceux du XVIe siècle y sont encore lisibles. Fonction performative de l’écriture, si l’on veut, comme Jakobson l’a définie pour la parole. Et certainement autant que la parole est toujours performative, l’écriture ne l’est pas moins, en tant, toutes deux, qu’actions, c’est-à-dire actes physiques. Certes, dans ce cas, non sans superstition : mais n’avait-on pas l’habitude ancestrale de considérer la prière comme performative (autant que nous avons l’habitude de croire qu’un bout de papier peut valoir le nombre imprimé dessus) ? Certains allaient même jusqu’à ingurgiter des pigments de fresque. Plus généralement, quel amoureuse quel amoureux, quel malheureux quelle malheureuse n’a pas gravé un chiffre dans l’écorce ou dans un banc, un nom, un mot, ou sur sa table sordide de classe ou sur les murs des toilettes ?

Mais, dans la pratique monomaniaque, Restif nous surpasse tous. Les gamins de l’île Saint-Louis l’avaient surnommé « le Dateur » (mais des enfants peuvent-ils vraiment attribuer un tel sobriquet en guise de quolibet?) et, dans Sara, il précise (sa franchise complaisante des petits vices le rapprochent de Rousseau – et ce n’est pas à tort que La Harpe le gratifia de « Rousseau des ruisseaux »), par la bouche d’une jeune fille sur le point d’être abusée, qu’on l’appelle « le Griffon ».

« Monstre » est son injure ultime ; celle dont il gratifie Sade (qu’il ne peut cependant, comme un enfant qui se cache les yeux de la main en laissant entrouvert ses doigts, ne pas admirer) quand il atteint l’apax de sa furie. Le griffon est bien une bête monstrueuse. Nouvelle infamie pleine d’esprit pour celui qui griffe la pierre, et presque (nous aimerions le croire) de mémoire involontaire pour un lointain collègue de Sébastien Gryphe (Restif a débuté comme ouvrier typographe, ce qui ne peut que doublement séduire).

Car ce qu’il grave sur les pierres, ce sont des dates. Son époque était particulièrement absorbée par la question du temps. La rigueur scientifique battait en brèche, après la place du Soleil et de la Terre dans l’espace, celle de l’humanité dans le temps : des 5000 ans de la création, on remontait, avec les géologues, à des dizaines de milliers d’années, bientôt à des centaines. Le gouffre s’élargissait. Quand Fabre d’Eglantine concocte son superbe calendrier (hélas abandonné dès le 22 fructidor de l’an XII pour revenir le 11 nivôse à la date du 1er janvier 1806, quand le système métrique eut plus de chance), Restif de la Bretonne élabore son Calendrier à partir de ses amours. Une amante à la place de chaque saint ; plusieurs les jours de fête. Mais, avec ses inscriptions lithiques, Restif de la Bretonne va plus loin : il réconcilie le temps et l’espace. Il échappe, à l’époque même de sa mise en place par la dissociation des tâches (imprimeur-libraire) et les premières machines, à l’industrialisation du livre. Et comment mieux y échapper par ce qui cette ligne de fuite, et cette folie, qu’est l’amour ? L’amour sur une nouvelle cythérée : l’île Saint-Louis. Ce n’est pas tant, semble-t-il, pour persévérer parmi les générations futures (le marbre plus durable que le papier?) que pour ex-pliquer sa propre mémoire, qu’il confectionne cette géographie urbaine sympathique et sentimentale dont se souviendra Cendrars et qui préfigure, d’une certaine manière, la psychogéographie situationniste de Guy Debord et Gilles Ivain.

De sa psychologie, Maurice Blanchot a tout écrit clairement (dans sa préface à Sara qui est par ailleurs et sans ironie son texte le plus drôle) : « la corruption masquée en innocence, les plaisirs pervers de la mauvaise foi, le souci larmoyant de la vertu, ainsi que des manies érotiques, déguisées, elles aussi, en obsessions de propreté, font de Restif un personnage des plus malsains et souvent difficile à apprécier. » (p.27) À cela, il n’y a rien à rajouter. Si ce n’est, encore une fois, que Nicolas n’est pas loin d’un Marcel quand il cherche à emprisonner Sara, véritable victime du vieil homme de quarante-cinq ans, et qui préfigure toutes les courtisanes miséreuses dont le XIXe siècle s’enchantera : les Paquita (La Fille aux yeux d’or de Balzac), les Dame aux Camélias (Dumas fils), les Nana (Zola) ou tel personnage des frères Goncourt qui ne pouvaient que mépriser les toquades sans style du chroniqueur des Contemporaines. Thibaudet ne se trompe pas quand il en fait un des premiers réalistes.

On ne s’attardera pas sur ce qui agace : plus encore que cette mascarade des « fifilles » et des « pépères », finalement drôle à force d’être ridicule et (innocemment) perverse (puisque revendiquée), ou même cette propension à la délation (vérifiée par des documents historiques), surtout l’attrait d’un homme mûr pour une très jeune femme (comme contre-point de l’attirance de Restif pour des femmes plus âgées) et la dépréciation encore une fois presque maladive à force d’être si grossièrement de mauvaise foi de la mère qui en ressort finalement comme la figure de la vengeance féminine face au rejet des hommes (lire le passage avec M. Las, p.229).

Bref, presque un Séverin de Sacher-Masoch à travers masochisme, soumission, avilissement, et volupté dans l’avilissement, ou plutôt un Casanova entre les griffes de la Charpillon (sa décadence à 38 ans à peine), et, un siècle plus tard, un Don Mateo qui, dans La Femme et le Pantin de Pierre Louÿs (1898), met en garde son ami André Stévenol, exactement comme Nicolas prétend mettre en garde d’autres lui-mêmes. Ou encore un « amour insensé », comme tous les véritables amours, tel que nous le décrira Junichiro Tanizaki en 1947.

Car c’est bien, finalement, cette appétence, cette puissance du désir, de la chair, de la beauté physique qui, au-delà de tous les amphigouris axiologiques, transperce dans ce récit. Et c’est ce désir qui libère à tout prix, au prix du crime et de la destruction de soi, qui achève l’oeuvre. Le désir de Nicolas, celui de Sara, celui de la mère, aussi. Sara, forme absolue du futur, comme mot-récit du désir et de la frustration, de la vieillesse et du refus de renoncement.

Michel de Montaigne, Journal de voyage

(septembre 1580 – novembre 1581)

L’identité du secrétaire reste mystérieuse, autant que la raison de son départ de Rome au Carême. Qui était « celui de [s]es gens » qui avait si bien, et même mieux que lui-même, accompagné l’auteur des Essais ? Il s’agit de l’un des grands mystères de la littérature. Qui passe cependant assez inaperçu. Et pourtant, quel personnage fascinant. Non seulement par la qualité de son écriture et de son observation, mais surtout pour son attention méticuleuse aux détails. Une attention presque maniaque. Quoique la manie serait plutôt dans les verbigérations sans fin qu’on nous sert depuis deux siècles. Peu de livres, peu d’auteurs où l’on peut lire, avec autant d’intérêt, les précis pratiques (viennent en tête Genevoix, Beauvoir, un peu de Tournier, peut-être du Cormac McCarthy…).

On a beaucoup glosé sur les préférences sexuelles de Montaigne. Débat oiseux. S’il était attaché à « l’amitié maritale », s’il était bon père, son attachement à Marc-Antoine Muret, outre qu’à La Boétie, et son éloge de la « bele secte » des hommes mariés entre eux de San Giovanni Porta Latina ne laissent guère de doute sur son intelligence à ce sujet-là, autant que sur tant d’autres.

Ci-dessous des notes de lecture brutes, sans commentaires ou presque, sur le séjour à Rome.

Le texte est disponible en pdf à l’adresse suivante :

https://montaignestudies.uchicago.edu/h/lib/JV1.PDF

*

Rome

Notes de lecture à partir de l’édition folio de Fausta Garavini

avec des citations dans le texte original prise sur Wikipedia

https://fr.wikisource.org/wiki/Journal_du_voyage_de_Montaigne/Partie_3

*

(p.187 note 436) : dans les Essais, III 9 et 13, M parle de sa paresse

Au départ de Ronciglione, se lève « trois heures avant le jour, tant il avait envie de voir le pavé de Rome. »

(p.188) Arrivent le 30 novembre 1580 (Saint-André) à 20h, par la porte del Popolo

attente et difficultés pour rentrer à cause de la peste de Gênes (1579-80), 28000 victimes.

30 nov-1er déc : Dorment à l’Ours. Auberge de l’Orso, fréquentée par les étrangers. Son nom vient d’un bas-relief figurant l’animal.

2 décembre : chambres chez un Espagnol, devant Santa Lucia della Tinta, via Monte Brianzo, en amont du pont Saint-Ange (quartier des teinturiers). 3 chambres. 20 écus/mois (avec commodités).

(p.189) M se plaint du nombre de Français à Rome

(p.189-190) sur la Rome ensevelie (notamment arc de Sévère)

laisser sa bourse aux banquiers car voleurs

fouillé à l’entrée de la ville, on lui prend des livres

25 décembre messe du pape à Saint-Pierre

p.192 : « comme à Paris, la beauté plus singulière se trouvait entre les mains de celles qui la mettent en vente »

29 décembre : rencontre avec le pape : détail de l’étiquette

p.194 description du pape Grégoire XIII

31 décembre : chez le cardinal de Sens : détail des usages très stricts à table.

Salle du consistoire avec le pape et les cardinaux à vêpres.

3 janvier 1581 : le pape sous la fenêtre, avec sa pompe.

11 janvier : va in Banchi. Assiste à l’exécution du bandit Catena, et aux supplices infligés à son cadavre.

Peu de cloches et peu d’images (peinture) dans les églises.

Le secrétaire assiste au supplice de deux frères, « anciens serviteurs du secrétaire du Castellan, qui l’avaient tué quelques jours auparavant de nuit en la ville, dedans le palais même dudit seigneur Jacopo Buoncompagno, fils du pape. »

Réflexion sur la taille de Rome et comparaison avec Paris.

Jeudi 26 janvier : mont Janiculum, puis les statues du Belvedere, la galerie des peintures du pape.

p.200 Perd sa bourse.

Étudie Rome, d’abord avec un guide, puis seul.

Réflexion sur les ruines ensevelies. « Il disait qu’on ne voyait rien de Rome que le ciel sous lequel elle avait été assise et le plan de son gîte. »

p.201 : Le Testaccio.

Tout le passage est une belle description de la part du secrétaire.

30 janvier : description minutieuse d’une circoncision à la synagogue.

Février (entre le 12 et le 16?) : description du carême, de la couse del palio sur le Corso (à l’occasion de laquelle, les voyageurs louent une estrade 3 écus).

p.206-7 : Description des femmes. Puis de l’habit des hommes.

Jeudi gras : description minutieuse des plats

p. 208 : Ici, le journal est pris en charge par Montaigne : « Ayant donné congé à celui de mes gens qui conduisait cette belle besogne, et la voyant si avancée, quelque incommodité que ce me soit, il faut que je la continue moi-même. »

16 février : cérémonie de désenvoûtement

1 mars : station à Saint-Sixte

réflexion sur la grande dévotion des Romains (et Romaines) : presque du Stendhal : « Un quidam étant avec une courtisane, et couché sur un lit et parmi la liberté de cette pratique-là, voilà sur les vingt-quatre heures l’Ave Maria sonner : elle se jeta tout soudain du lit à terre, et se mit à genoux pour y faire sa prière. » Puis un autre exemple.

Sur l’ambassadeur du « Moscovite » (Yvan IV le Terrible).

6 mars : sur la bibliothèque du Vatican : description précise des livres (p.212-4).

13 mars : patriarche d’Antioche, « arabe, très bien versé en cinq ou six langues de celles de delà, et n’ayant nulle connaissance de la grecque et autres nôtres, avec qui j’avais beaucoup de familiarité » : Ignace Naamatallah ou Neheme, venu à Rome en 1578 pour négocier le rattachement à l’Église syrienne jacobite à l’Église catholique. S’occupait de médecine et d’astronomie.

« Un jour » : avec Marc-Antoine Muret et d’autres, sur la traduction de Plutarque par Amyot, et ses quelques erreurs.

p.215-6 : évocation des fresques de la Sala Regia de Vasari (sans le citer) sur la bataille de Lépante et la Saint-Barthélémy (mort de Coligny, appelé « amiral de Châtillon »).

15 mars : périple à Ostia avec Monluc (p.216-219)

16 mars : « il me prit envie d’aller essayer les étuves de Rome »

17 mars : sur les poissons (qu’apprécie beaucoup Montaigne) : comparaisons et détails.

18 mars : l’obédience de l’ambassadeur du Portugal au pape.

p.220 sur la secte des homosexuels de San Giovanni Porta Latina.

Article ici : https://www.ilmessaggero.it/rubriche/accadde_oggi/roma_chiesa_circolo_omosessuale-2571112.html

« Je rancontrai au retour de Saint Pierre un home qui m’avisa plesammant de deus choses : que les Portuguais faisoint leur obédiance la semmene de la Passion, & puis que ce mesme jour la station estoit a Saint Jean Porta Latina, en laquelle Eglise certains Portuguais, quelques années y a, étoint antrés en une étrange confrerie. Ils s’espousoint masle à masle à la messe, aveq mesmes serimonies que nous faisons nos mariages, faisoint leur pasques ensamble, lisoint ce mesme évangile des noces, & puis couchoint & habitoint ensamble. Les esperis romeins disoint que, parce qu’en l’autre conjonction de masle & femelle, cete sule circonstance la rand legitime, que ce soit en mariage, il avoit samblé à ces fines jans que cet’autre action deviendroit pareillemant juste qui l’auroit authorisée de serimonies & misteres de l’Eglise. Il fut brûlé huit ou neuf Portuguais de cete bele secte. »

Ironie de « l’ambassadeur du Moscovite » sur la « pompe espagnole ».

Dimanche des rameaux : l’enfant de 15 ans, assassin d’un autre garçon (p.221) : « Le Dimanche des Rameaus, je trouvai à vespres en un’église, un enfant assis au costé de l’autel sur une chese, vestu d’une grande robe de tafetas bleu neufve, la teste nue, aveq une courone de branches d’olivier, tenant à la mein une torche de cire blanche alumée. C’étoit un garçon de 15 ans ou environ, qui, par ordonnance du Pape, avoit été ce jour là délivré des prisons, qui avoit tué un autre garçon. »

Le lendemain : « le pape fit les sept églises ».

p.221 « Ce jour au soir me furent rendus mes Essais, châtiés selon l’opinion des docteurs moines. » : détail des recommandations (non suivies, du reste, par Montaigne).

Le mercredi de la semaine sainte : visite avec M. de Foix des 7 églises.

Sur les sermons.

Notamment ceux faits aux Juifs (obligation d’y assister).

p.223-4 : Sur « le mot d’un prêcheur que nous faisions les astrolabes de nos coches » pour regarder les courtisanes aux fenêtres : réflexion sur l’art de se rendre belle.

Le jeudi saint : les excommunications sont lues : contre Huguenots et « tous les princes qui détiennent quelque chose des terres de l’Église ; auquel article les cardinaux de Médicis et Caraffe, qui étaient joignant le pape, se riaient fort. » (car en détiennent : rivalité courante entre les grandes familles et le pape.)

Sur la torche envoyée au peuple qui se bat pour l’avoir.

Puis bénédictions publiques.

p.225 : la Sainte-Face (vera iconica) « Ces jours se montre la Veronique qui est un visage ouvrageus, & de colur sombre & obscure, dans un carré come un grand miroir. »

une femme possédée (« spiritata »)

p.226 « le fer de lance dans une bouteille de cristal »

puis sur la procession « la plus noble chose et magnifique que j’aie vue, ni ici ni ailleurs », et les pénitenciers, souvent loués (cf Essais, I, 14) : critique.

p.228 : Évocation rapide du Panthéon

puis sur San Giovanni in Laterano, « les chefs saint Paul et saint Pierre » (qui avaient redécouvertes au XIVe siècle dans la chapelle Sancta Sanctorum).

Le mercredi après Pâques : parle avec M. Maldonat (jésuite) : « le menu peuple était, sans comparaison, plus dévot en France qu’ici ; mais les riches, et notamment courtisans, un peu moins. »

p.229 Paul Vialard

p.229-30 sur les jardins

sur les courtisanes qui vendent leur conversation…

dimanche de Quasimodo (1er après Pâques, ici en avril) : « cérémonie de l’aumône des pucelles » (qui sont 107) par le pape à Santa Maria sopra Minerva.

p.231 « Je disois des commodités de Rome, entr’autres, que c’est la plus commune ville du monde, & où l’etrangeté & differance de nation se considere le moins ; car de sa nature c’est une ville rappiecée d’étrangiers ; chacun y est come chés soi. » (cf Essais, III, 9)

p.232 sur la volonté d’obtenir le « titre de citoyen romain », obtenu difficilement le 5 avril 1581 daté du 13 mars

3 avril passe par la porte San Lorenzo Tirbutina pour Tivoli (p.233-6)

p.235 évoque les statues célèbres de Rome

p.236 évocation rapide la Villa Adriana

15 avril « je fus prendre congé du maître del Sacro Palazzo et de son compagnon, qui me prièrent ne me servir point de la censure de mon livre » (Montaigne ne retranchera rien – au contraire – et son livre circulera librement jusqu’en 1676 quand il sera mis à l’index à cause de l’utilisation qu’en faisaient les libertins).

p.237 rencontre le Polonais Stanislas Reske

remarque sur le climat très doux

18 avril visite au palais « du signor Jean George Cesarini » pour admirer les « vraies têtes de Zénon, Posidonius, Euripide et Carnéade » et le portrait de Clelia-Fascia Farnèse

19 avril départ de Rome, après dîner, accompagné jusqu’au Pont Milvio (ici « Molle ») par des gentilshommes français.

Via Flaminia jusqu’à Castel Nuovo où ils dorment.